2012年12月22日土曜日

ミカンの色素に予防効果? 女性の骨粗しょう症

2012年12月22日 06時00分

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)は21日、ミカンに多く含まれる色素「β―クリプトキサンチン」が、閉経後の女性の骨粗しょう症予防に役立つ可能性が高いとの調査結果を発表した。

この色素は骨密度を維持する働きがあるとみられ、農研機構は研究を続けて詳しいメカニズムを明らかにする。

調査は、ミカンの産地で有名な浜松市(旧三ケ日町)で457人を対象に2005~09年に実施。閉経後の女性で、ミカンを毎日4個程度食べて色素の血中濃度が高い人は、毎日食べない人に比べて骨粗しょう症の4年以内の発症確率が約9分の1と低かった。

2012年12月13日木曜日

血中カロテノイドが高い女性は乳がんリスクが低い!

カロテノイドは天然に存在する赤、黄、オレンジ色の色素で野菜や果物に含まれており、近年の研究でその抗酸化作用が、がんをはじめ様々な病気の予防に効果を持つことが明らかになってきましたが、米国・ハーバード大学医学部のA. Heather Eliassen博士らがJournal of the National Cancer Institute 2012年12月6日オンライン版に発表した研究で、αカロテン、βカロテン、リコペン、などカロテノイドの血中濃度が高い女性の乳がんリスクが低いことが明らかになりました。

博士らはこれまでの研究で、カロテノイドと乳がんの関係について矛盾する研究結果が報告されていたことから、カロテノイドの種類や血中濃度と乳がん関係を詳しく分析しました。発表されているカロテノイドと乳がんの関係に関する8つのコーホート研究のデータ(合計3.035人の乳がん患者と3.956人の対照群から得られたもの)を詳細に分析しました。

その結果、αカロテン、βカロテン、リコペン、ルテイン+ゼアキサンチン、総カロテン、の血中濃度が高いと乳がんリスクが低下することが明らかになりました。

ただしβクリプトキサンチンは乳がんリスクに関係がありませんでした。また乳がんのタイプとしてER陰性乳がんのほうがER陽性乳がんよりもカロテノイドによるリスク低下が大きいこともわかりました。

この結果から博士らは、乳がんリスクを低下させる効果もあることが明らかになったので、特に女性には様々な健康上のメリットもあることからカロテノイドを多く含む野菜、果物をたくさん摂取することをお勧めするとしています。

2012年12月12日水曜日

「学習療法」の定義

さらば脳ブーム(2010)

◆「学習療法」の定義

我々は学習療法を、「音読と計算を中心とする教材を用いた学習を、学習者と支援者がコミュニケーションをとりながら行うことにより、学習者の認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの前頭前野機能の維持・改善をはかるものである」と定義した。また学習療法の六つの原則も制定した。

1 読み書き計算に絞った学習課題を提供する

2 一人一人にあわせた学習課題を提供する

3 自力学習が可能となる学習課題を提供する

4 すらすら、無理なくできる満点(100点)主義を徹底する

5 毎日・短時間(10~20分)集中・継続学習の工夫をする

6 コミュニケーションの確保と満足感を得るため、即時フィードバック(誉める、認める)を実施する

2012年12月11日火曜日

「更年期の症状として、指のこわばりや関節痛が出ることはよくあります」

朝日新聞 対馬ルリ子先生に聞く カラダと向き合う

2012.12.10指のこわばりはリウマチ?更年期?より抜粋

更年期の症状として、指のこわばりや関節痛が出ることはよくあります。とくに朝起きたときや冷えたとき、疲れたときなど、血流が悪くなると起こりやすいものです。これは女性ホルモンが低下する40代後半~50代によく出る症状で、こわばりや痛みがあったからと言って、必ずしもリウマチというわけではありません。一方で、リウマチの素質を持っている人が、更年期をきっかけに関節リウマチを発症することもあります。

関節の痛みやこわばりを感じたときは、対症療法として、マッサージしたり温めたり、動かしてみましょう。血流がよくなると、楽になることが多いのです。疲れや冷えは症状を悪化させるので避けましょう。

最近では、関節や筋肉など、人が動くための運動器の障害により、日常生活に支障が出ることを、「ロコモティブシンドローム」と呼びます。

2012.12.10指のこわばりはリウマチ?更年期?より抜粋

更年期の症状として、指のこわばりや関節痛が出ることはよくあります。とくに朝起きたときや冷えたとき、疲れたときなど、血流が悪くなると起こりやすいものです。これは女性ホルモンが低下する40代後半~50代によく出る症状で、こわばりや痛みがあったからと言って、必ずしもリウマチというわけではありません。一方で、リウマチの素質を持っている人が、更年期をきっかけに関節リウマチを発症することもあります。

関節の痛みやこわばりを感じたときは、対症療法として、マッサージしたり温めたり、動かしてみましょう。血流がよくなると、楽になることが多いのです。疲れや冷えは症状を悪化させるので避けましょう。

最近では、関節や筋肉など、人が動くための運動器の障害により、日常生活に支障が出ることを、「ロコモティブシンドローム」と呼びます。

2012年12月5日水曜日

内分泌療法における更年期症状に影響する要因アンケートに、「身なりに対する関心度合い」のチェック項目があったのが意外だった。更年期になると身なりにかまわなくなる?

_________

身なりにかまわなくなるとどうなる?

「自分は他者にどう見られているの?」という意識が大切 いつも流行に敏感でいなくてはならない、というわけではありません。

1)風呂に入らない日、洗髪をしない日が増えている

2)休日は起きたままの格好で過ごすことが増えている

3)毎日同じ服や汚れた服で出かけても、平気になってきた

4)街行く人の身なりにも、関心がなくなってきた

これらのポイントに心当たりがある人が、要注意なのです。「身なりを整える」ということは、「他者の目を意識する」ことにもつながるからです。

他者の目を意識すると、適度な緊張感を保ち、自分を律することができます。社会性も、この意識があることで養われます。

また、職場のうつを早期発見するためにも、身なりの変化はよくチェックされています。うつ病になると、「いままで興味や関心をもっていたことが、どうでもよくなる」という症状が表れるためです。・・・全文を読む

2012年12月3日月曜日

2012年12月1日土曜日

明日はハーフだけど・・・

タイムスケジュールは昨年の大会出場でだいたい把握できたので、そういった面での不安は無いに等しい。がしかし、払拭されない昨年と同じ不安も残っている。それは練習不足!!! 一昨日まではリタイアも考えたけど、スタートだけはきる事にした。ゴール出来るかどうかは分からない。。。

本を返しがてら、明日の電車チケットを受け取りに行ってきた。帰りの15:48発-15:17着の特急券も買えた。下画像は図書館公園の黄葉&紅葉。

本を返しがてら、明日の電車チケットを受け取りに行ってきた。帰りの15:48発-15:17着の特急券も買えた。下画像は図書館公園の黄葉&紅葉。

2012年11月26日月曜日

2005年夏、リュープリン3ヶ月製剤の適応拡大

2005. 8. 21

武田薬品の前立腺癌治療剤「リュープリンSR注射用キット11.25」が閉経前乳癌に適応拡大

日経メディカル

武田薬品工業は、8月18日、前立腺癌・子宮内膜症治療剤「リュープリン」(一般名:酢酸リュープロレリン)の一製剤である「リュープリンSR注射用キット11.25」の閉経前乳がんへの適応拡大を獲得したと発表した。また、今回の承認で「リュープリン注射用3.75」および「リュープリン注射用キット3.75」を含め、閉経前乳癌手術後の再発予防のための補助療法としての使用も可能になったという。

武田薬品の前立腺癌治療剤「リュープリンSR注射用キット11.25」が閉経前乳癌に適応拡大

日経メディカル

武田薬品工業は、8月18日、前立腺癌・子宮内膜症治療剤「リュープリン」(一般名:酢酸リュープロレリン)の一製剤である「リュープリンSR注射用キット11.25」の閉経前乳がんへの適応拡大を獲得したと発表した。また、今回の承認で「リュープリン注射用3.75」および「リュープリン注射用キット3.75」を含め、閉経前乳癌手術後の再発予防のための補助療法としての使用も可能になったという。

採血で

抗がん剤で採血しにくくなってしまった右腕、寒くなると益々採りにくくなる。多人数で急いでいるのは分かるけど、検査技師さんに嫌な顔をされるのが嫌だ。看護師さんが採血してくれたらいいのにな。なかなか、採血で私が嫌な思いをしないように気をつけるのは、難しい(苦笑。

・・・・・そういえば、今回はあの鬱々としたドーンとした感覚には陥らなかったな。陥るときと陥らないとき、その違いは何だろう? 採血では嫌な思いをする事が多いので、心の準備があったのが良かったのかもな。

・・・・・そういえば、今回はあの鬱々としたドーンとした感覚には陥らなかったな。陥るときと陥らないとき、その違いは何だろう? 採血では嫌な思いをする事が多いので、心の準備があったのが良かったのかもな。

内分泌療法における更年期症状に影響する要因研究、アンケートの協力を頼まれた。こういった研究がされる&進むのは嬉しい。

2012年11月25日日曜日

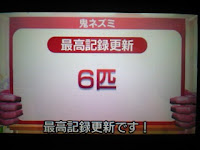

鬼トレ解説!?

|

| 出版2004年 |

▼「漢字」と「ひらがな」は違った脳のシステムで処理されている

「ひらがな」などの表音文字と「漢字」(表意文字)は、脳の中ででは異なった領域で処理されていることが知られています。「ひらがな」は書字言語として用いられていても音声言語の情報処理系である側頭葉後半部で、「漢字」は書字言語の情報処理系である下側頭回で取り扱われているのです。

就学前の子どもたちや障害児などでひらがなを書いたり覚えたりすることは苦手なのに、漢字の学習は喜んでする子供たちが数多くいることなど、ひらがなと漢字が違った脳のシステムで処理されることと関係がありそうです。

▼「癒し」の本態

前頭前野をはじめとしてその他の領域が活性化していないことが重要なのかと思い、脳の血流が減少する領域がないのかを調べてみました。すると面白いことに、癒しのプログラムを視聴している時には、両側半球の前頭前野と頭頂連合野の血流が低下していることが判明したのです。これは右半球に強い変化でした。

「癒し」の本態は、前頭前野や頭頂連合野の働きを抑え込むこと、それらの領域の活動を休ませることであるとわかりました。

▼「右脳は抽象思考、左脳は論理思想」ではない

皆さんは「右脳は抽象思考、左脳は論理思想」「右脳は絵画、左脳は言語」などという説を聞いたことがないでしょうか。今でも」こういった説を唱える自称「脳の専門家」がいます。

こうした明確な左右脳の機能分担をとても「気持ち良く」受け入れることが出来ますが、残念ながら、このような機能分担が私たちの脳にはないことが脳機能イメージング研究によってはっきりしました。

2012年11月21日水曜日

「リンパ節って30も取ったのに残っているのですね」

アスクドクターより部分抜粋

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 11:57

2008年に左乳癌全摘ステージ2bリンパ節転移2/30ホルモン受容型フェマーラを服用。 2012年11月定期健診の時左リンパ節に変化が無い事を画像確認。腫瘍マーカーは正常値内低位安定。 検査翌日から左の脇下に鈍痛、左腕がだるいので再度診察を受けたのですが手術に切れた神経がまだ回復していない可能性もあり、だるさはリンパの流れが滞るからとの回答でし た。 今も気になって仕方なく、リンパ節への再発を恐れているのですが、心配ないでしょうか? (50代 女性)

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 23:41

そうなんですね。定期検査での超音波ではリンパ節が2個写っていましたが、心配の種になるし、取ってしまうというのはどうなのでしょうか?

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/17 17:10

そうなんですね。残ったリンパ節も、まだ免疫を司る役割を果たしているのですね。今でも既にリンパ浮腫になりかけたことはなんどかあるので辛さはわかります。可能性が低いのに余計な心配、思い込みをするのはやめる事にしました。ありがとうございました。

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 23:46

しかし、リンパ節って30も取ったのに残っているのですね。

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/19 19:14

返信ありがとうございます。リンパ節って取りきれないのですね。自分で触ってみるのも怖いですが、来年の定期検査までに腫れがあるようだったら、診察して頂きます。心強かったです。お世話になりました。

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 11:57

2008年に左乳癌全摘ステージ2bリンパ節転移2/30ホルモン受容型フェマーラを服用。 2012年11月定期健診の時左リンパ節に変化が無い事を画像確認。腫瘍マーカーは正常値内低位安定。 検査翌日から左の脇下に鈍痛、左腕がだるいので再度診察を受けたのですが手術に切れた神経がまだ回復していない可能性もあり、だるさはリンパの流れが滞るからとの回答でし た。 今も気になって仕方なく、リンパ節への再発を恐れているのですが、心配ないでしょうか? (50代 女性)

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 23:41

そうなんですね。定期検査での超音波ではリンパ節が2個写っていましたが、心配の種になるし、取ってしまうというのはどうなのでしょうか?

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/17 17:10

そうなんですね。残ったリンパ節も、まだ免疫を司る役割を果たしているのですね。今でも既にリンパ浮腫になりかけたことはなんどかあるので辛さはわかります。可能性が低いのに余計な心配、思い込みをするのはやめる事にしました。ありがとうございました。

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/16 23:46

しかし、リンパ節って30も取ったのに残っているのですね。

質問者 harucchi 質問日時 2012/11/19 19:14

返信ありがとうございます。リンパ節って取りきれないのですね。自分で触ってみるのも怖いですが、来年の定期検査までに腫れがあるようだったら、診察して頂きます。心強かったです。お世話になりました。

2012年11月19日月曜日

温存と全摘、生存率には差がない・・・・・とは?

2012年11月16日金曜日

ER+乳がん細胞におけるp53の機能について

タモキシフェンがp53活性化を阻害しちゃうなんて・・・(涙

____________________________

エストロゲンが乳がんにおいてp53を遮断する

ほとんどの乳がんは、核内ホルモン受容体かつ転写因子であるエストロゲン受容体(ER)によるシグナル伝達の異常と関連があり、ER依存性(ER+)乳がん細胞はその生存のためにエストラジオール(E2)などのエストロゲンに依存する。ER+乳がんは、ERの部分的アンタゴニストであるタモキシフェン、または完全アンタゴニスとであるフルベストラントにより治療される。

Baileyらはゲノムワイド解析、および生存能とアポトーシスのアッセイ(分析、評価)を行ない、ER+乳がん細胞におけるp53の機能について検討した。ドキソルビシン(p53を活性化する抗がん剤)により誘導されるER+MCF7乳がん細胞のアポトーシスを、E2とタモキシフェンは別個に抑制した。しかし、フルベストラントにはそのような作用はなかった。

マイクロアレイ解析によって、ドキソルビシンとE2は二組の遺伝子の発現に対して相反する作用を示すことが明らかになった。すなわち、増殖を抑制する産物をコードする一組の遺伝子をドキソルビシンは抑制し、E2は活性化するのに対して、アポトーシスを促進する産物をコードする別の組の遺伝子をドキソルビシンは活性化し、E2は抑制した。クロマチン免疫沈降アッセイによって、これらの別々に発現される遺伝子のサブセットは、ERとp53の両方に対する結合部位を含むことが示された。

またE2、ドキソルビシン、またはその両方で処理したMCF7細胞の遺伝子発現解析によって、ERはアポトーシス促進産物をコードする遺伝子のp53依存的発現を抑制することが明らかになった。タモキシフェンはE2と類似する作用を有するのに対して、フルベストラントはこれらの遺伝子のp53依存的発現を抑制できなかった。

乳がんの遺伝子発現プロファイリングから、ドキソルビシンによって活性化され、E2によって抑制される遺伝子の発現が亢進している患者は、その反対のプロファイルを有する患者に比べて生存率が高いことが示された。まとめると、これらのデータは、効果的な乳がん治療とは、p53を活性化する薬物とフルベストラントの併用によって(タモキシフェンとの併用ではなく)、ERシグナル伝達を完全に抑制し、p53への拮抗作用を阻止することであることを示している。

J. F. Foley, Estrogens Block p53 in Breast Cancer. Sci. Signal. 5, ec284 (2012).

____________________________

エストロゲンが乳がんにおいてp53を遮断する

ほとんどの乳がんは、核内ホルモン受容体かつ転写因子であるエストロゲン受容体(ER)によるシグナル伝達の異常と関連があり、ER依存性(ER+)乳がん細胞はその生存のためにエストラジオール(E2)などのエストロゲンに依存する。ER+乳がんは、ERの部分的アンタゴニストであるタモキシフェン、または完全アンタゴニスとであるフルベストラントにより治療される。

タモキシフェンには、部分アゴニスト活性があることから、抗癌作用が不完全である可能性が指摘されていた。

フルベストラントは、ステロイド性抗エストロゲン薬に分類される薬剤である。部分アゴニスト作用は有しておらず、タモキシフェンより強いエストロゲン拮抗作用を示す。また、乳癌細胞においてエストロゲン受容体をダウンレギュレートする効果を持つ。ほとんどのER非依存性乳がんでは、アポトーシス促進性の腫瘍抑制タンパク質のp53が突然変異している。ER+乳がん細胞では野生型p53が発現しているが、これらの細胞の化学療法誘発性のアポトーシスは、エストロゲンによって抑制される。

Baileyらはゲノムワイド解析、および生存能とアポトーシスのアッセイ(分析、評価)を行ない、ER+乳がん細胞におけるp53の機能について検討した。ドキソルビシン(p53を活性化する抗がん剤)により誘導されるER+MCF7乳がん細胞のアポトーシスを、E2とタモキシフェンは別個に抑制した。しかし、フルベストラントにはそのような作用はなかった。

マイクロアレイ解析によって、ドキソルビシンとE2は二組の遺伝子の発現に対して相反する作用を示すことが明らかになった。すなわち、増殖を抑制する産物をコードする一組の遺伝子をドキソルビシンは抑制し、E2は活性化するのに対して、アポトーシスを促進する産物をコードする別の組の遺伝子をドキソルビシンは活性化し、E2は抑制した。クロマチン免疫沈降アッセイによって、これらの別々に発現される遺伝子のサブセットは、ERとp53の両方に対する結合部位を含むことが示された。

またE2、ドキソルビシン、またはその両方で処理したMCF7細胞の遺伝子発現解析によって、ERはアポトーシス促進産物をコードする遺伝子のp53依存的発現を抑制することが明らかになった。タモキシフェンはE2と類似する作用を有するのに対して、フルベストラントはこれらの遺伝子のp53依存的発現を抑制できなかった。

乳がんの遺伝子発現プロファイリングから、ドキソルビシンによって活性化され、E2によって抑制される遺伝子の発現が亢進している患者は、その反対のプロファイルを有する患者に比べて生存率が高いことが示された。まとめると、これらのデータは、効果的な乳がん治療とは、p53を活性化する薬物とフルベストラントの併用によって(タモキシフェンとの併用ではなく)、ERシグナル伝達を完全に抑制し、p53への拮抗作用を阻止することであることを示している。

J. F. Foley, Estrogens Block p53 in Breast Cancer. Sci. Signal. 5, ec284 (2012).

2012年11月15日木曜日

2012年11月13日火曜日

がんセンターと歯科

口腔管理医療連携モデル事業とは

愛知県がんセンター中央病院では、平成23年度から愛知県歯科医師会、愛知県薬剤師会、愛知県歯科衛生士会と共に口腔管理医療連携モデル事業協議会をたちあげました。 がん医療の均てん化に伴い、入院治療が中心だった放射線治療や化学療法も外来で行われるようになり、治療の場も患者さんの生活の場へと移行しています。 在宅や地域で効果的な治療を進めるためには、関係機関の連携が不可欠となってきます。そこで、口腔管理を行うことにより手術後の肺炎予防、放射線治療や化学療法による 口腔内の副作用を軽減し、患者さんのQOLの改善を図ることを目指し、関係機関で連携を深めることを主旨に口腔管理医療連携モデル事業を取り組んでいます。

2012年11月12日月曜日

ランニングをやる気が、、、

走り始めたばかりの一昨年、抗がん剤後の昨年は、やる気があったし楽しかった。がしかし、今年はなんともやる気が起きない。だましだましやってきたけど、このままだと12月初頭のハーフを完走できないんじゃないか!?、という危機感さえある。

気温変化に合わせたウェアやグッズも一通り揃えたから、新しい何かを買ってモチベーションをあげることもできないしな。どうにかしたいんだけどな、、、悩む。

気温変化に合わせたウェアやグッズも一通り揃えたから、新しい何かを買ってモチベーションをあげることもできないしな。どうにかしたいんだけどな、、、悩む。

2012年11月9日金曜日

放射線とホルモン治療の併用方法

掲示板「チームオンコロジー」より抜粋

Re:術後、ホルモン治療までの期間 2012/11/07

乳癌治療にかかわる医師として、放射線とホルモン治療の併用方法についての疑問について考えてみたいと思います。

術後ホルモン治療を放射線治療を同時に開始するか、放射線治療後に開始するかについてに、ランダム化試験(くじ引きでどちらの治療にするか決める)という科学的に最も信憑性が高い手法で比較検討した臨床試験に関する報告はいまだありません。

これまで行われた観察研究(実際にどのような治療をしたか、その結果どうであったかのまとめ)によれば、乳房内の局所再発、遠隔転移なども含めた再発率や生存期間に差は認められていません。

タモキシフェンの場合には、ホルモン治療と放射線治療を同時に行った場合に皮膚などの組織が固くなったり、放射線による肺炎の発現がやや高くなる可能性が報告されています。しかしこれらの報告は小規模の研究が多く、本当に副作用が強くなるか、確実とまではいえません。

アロマターゼ阻害剤の場合には放射線治療と同時に行っても、副作用の増加は報告されていません。

これまで分かっていることをまとめますと、ホルモン治療と放射線治療を同時に行うことによる明らかな治療効果の増強・相乗効果は確認できていない、同時に治療を行ってもほとんど安全であるがタモキシフェンの場合には副作用(命にかかわるほどの危険はありませんが)が強くなることもあるかもしれない、とまとめられます。

ご参考になればと思います。

Re:術後、ホルモン治療までの期間 2012/11/07

乳癌治療にかかわる医師として、放射線とホルモン治療の併用方法についての疑問について考えてみたいと思います。

術後ホルモン治療を放射線治療を同時に開始するか、放射線治療後に開始するかについてに、ランダム化試験(くじ引きでどちらの治療にするか決める)という科学的に最も信憑性が高い手法で比較検討した臨床試験に関する報告はいまだありません。

これまで行われた観察研究(実際にどのような治療をしたか、その結果どうであったかのまとめ)によれば、乳房内の局所再発、遠隔転移なども含めた再発率や生存期間に差は認められていません。

タモキシフェンの場合には、ホルモン治療と放射線治療を同時に行った場合に皮膚などの組織が固くなったり、放射線による肺炎の発現がやや高くなる可能性が報告されています。しかしこれらの報告は小規模の研究が多く、本当に副作用が強くなるか、確実とまではいえません。

アロマターゼ阻害剤の場合には放射線治療と同時に行っても、副作用の増加は報告されていません。

これまで分かっていることをまとめますと、ホルモン治療と放射線治療を同時に行うことによる明らかな治療効果の増強・相乗効果は確認できていない、同時に治療を行ってもほとんど安全であるがタモキシフェンの場合には副作用(命にかかわるほどの危険はありませんが)が強くなることもあるかもしれない、とまとめられます。

ご参考になればと思います。

2012年11月1日木曜日

リンパ浮腫

がんの身体的影響ーリンパ浮腫 から抜粋

2012年11月1日

▼リンパ浮腫の主な症状

・影響を受けた半身の腕や脚、体幹にむくみが出る

・腕や脚が重く感じる、あるいは不快感を感じる

・手、手首、足首の柔軟性が失われる

・着衣困難

・指輪、腕時計、ブレスレットなどがきつい

・感染症が治癒しない、または同じ部位で感染を繰り返す

・皮膚のこわばり(むくみに気づく以前に感じることもある)

・皮膚の圧痕浮腫(軽く押したあとも指の痕が残るようなむくみ)

▼癌関連でリンパ浮腫リスクを高める可能性のある処置

・生検: 生検とは、腫瘍およびその周辺組織を検査のために採取することです。リンパ管を傷つけたり、皮膚の傷を通じて細菌が体内に入ったりする可能性があります。リンパ管の損傷あるいは感染症のいずれもがリンパうっ滞増加の原因となります。これがリンパ浮腫の第一段階と言えるでしょう。

・外科手術: 悪性黒色腫、乳癌、婦人科癌、頭頸部癌、前立腺癌、精巣癌、膀胱癌、大腸癌などの手術の際にリンパ節を切除する場合があります。また、腫瘍およびその周辺部組織を切除する際にリンパ管を切ってしまうこともあります。こういったことでサバイバーのリンパ浮腫のリスクが高まります。

・放射線治療: 放射線照射は外科手術後に残存した癌細胞を破壊します。放射線治療後、照射部位に線維化や組織肥厚を生ずることもよくあります。組織が肥厚すると手足から体の中心部へリンパ液が流れて行きにくくなります。

リンパ浮腫は効果的な治療で管理可能ですが、完全に治癒するわけではありません。しかし、むくみがどこかに生じた時点で早期診断および治療をすればリンパ浮腫の慢性化を防止できると考えられています。

▼サバイバーがリンパ浮腫となるリスクが高い癌の種類

・乳癌

・悪性黒色腫

・前立腺癌

・卵巣癌などの婦人科癌

・頭頸部癌

・大腸癌

・リンパ節の生検や郭清を伴った癌

・リンパ節への放射線治療

▼リンパ浮腫の治療法

スキンケア

・皮膚を保湿し肌荒れから防護することで感染症を防ぎます。感染症は手足のむくみを増悪し、命にかかわるような全身感染症に至ることもあります。

健康的な食事

・バランスのよい食事で健康的な体重を維持。

・水分の維持。

・リンパ液にはタンパク質が多いとはいえ、食事におけるタンパク制限は行わないことが推奨されます。

2012年11月1日

▼リンパ浮腫の主な症状

・影響を受けた半身の腕や脚、体幹にむくみが出る

・腕や脚が重く感じる、あるいは不快感を感じる

・手、手首、足首の柔軟性が失われる

・着衣困難

・指輪、腕時計、ブレスレットなどがきつい

・感染症が治癒しない、または同じ部位で感染を繰り返す

・皮膚のこわばり(むくみに気づく以前に感じることもある)

・皮膚の圧痕浮腫(軽く押したあとも指の痕が残るようなむくみ)

▼癌関連でリンパ浮腫リスクを高める可能性のある処置

・生検: 生検とは、腫瘍およびその周辺組織を検査のために採取することです。リンパ管を傷つけたり、皮膚の傷を通じて細菌が体内に入ったりする可能性があります。リンパ管の損傷あるいは感染症のいずれもがリンパうっ滞増加の原因となります。これがリンパ浮腫の第一段階と言えるでしょう。

・外科手術: 悪性黒色腫、乳癌、婦人科癌、頭頸部癌、前立腺癌、精巣癌、膀胱癌、大腸癌などの手術の際にリンパ節を切除する場合があります。また、腫瘍およびその周辺部組織を切除する際にリンパ管を切ってしまうこともあります。こういったことでサバイバーのリンパ浮腫のリスクが高まります。

・放射線治療: 放射線照射は外科手術後に残存した癌細胞を破壊します。放射線治療後、照射部位に線維化や組織肥厚を生ずることもよくあります。組織が肥厚すると手足から体の中心部へリンパ液が流れて行きにくくなります。

リンパ浮腫は効果的な治療で管理可能ですが、完全に治癒するわけではありません。しかし、むくみがどこかに生じた時点で早期診断および治療をすればリンパ浮腫の慢性化を防止できると考えられています。

▼サバイバーがリンパ浮腫となるリスクが高い癌の種類

・乳癌

・悪性黒色腫

・前立腺癌

・卵巣癌などの婦人科癌

・頭頸部癌

・大腸癌

・リンパ節の生検や郭清を伴った癌

・リンパ節への放射線治療

▼リンパ浮腫の治療法

スキンケア

・皮膚を保湿し肌荒れから防護することで感染症を防ぎます。感染症は手足のむくみを増悪し、命にかかわるような全身感染症に至ることもあります。

健康的な食事

・バランスのよい食事で健康的な体重を維持。

・水分の維持。

・リンパ液にはタンパク質が多いとはいえ、食事におけるタンパク制限は行わないことが推奨されます。

気にならなくなった手のこわばり

最近、手のこわばりが全くといっていいほど気にならなくなった。慣れって凄いね。あまりにも記憶に残っていないので、もしかして治った?、、、と思い、翌朝治っていないことを確認、なんて事もあった。

2012年10月30日火曜日

低用量エストロゲンは内分泌療法無効のER陽性閉経後乳癌に有効な可能性

学会スペシャル:第50回日本癌治療学会学術集会

2012年10月25日~27日 横浜

2012. 10. 29

低用量エストロゲンは内分泌療法無効のER陽性閉経後乳癌に有効な可能性【癌治療学会2012】

繰り返した内分泌療法に抵抗性となったER陽性閉経後乳癌患者への低用量エストロゲン投与は、有効である可能性が報告された。フェーズ2試験EFSET Trialの中間解析で示されたもので、熊本大学乳腺内分泌外科の岩瀬弘敬氏が、10月27日まで横浜市で開催された第50回日本癌治療学会学術集会で発表した。

閉経後のホルモン依存性乳癌患者に対しては、アロマターゼ阻害薬(AI)を中心にしたエストロゲン枯渇療法が標準治療となっている。しかし、長期間、内分泌療法を繰り返すことで治療効果が得られなくなる患者が存在する。こうした内分泌療法に無効になった閉経後乳癌患者に対しては、低用量エストロゲン療法が有用である可能性が海外で報告されている。

そこで岩瀬氏らは、AIに無効となった閉経後乳癌患者を対象にエチニルエストラジオール(EE2)を投与するフェーズ2試験を行った。

対象は、2010年10月から2012年2月までに登録したER陽性・HER2陰性で、内分泌療法(化学療法も含む)に無効となった閉経後乳癌患者15人。同試験は、2009年12月に開始し、EE2を1日に3mgもしくは6mg投与する用量設定フェーズ2試験として開始したが、1日3mgを投与するパイロット試験において3例中2例で奏効が得られたため、1日3mg投与の単独アームで試験を継続した。

主要評価項目は、臨床的有効率(CBR)、副次評価項目は有害事象、奏効率(ORR)、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)など。観察期間中央値は8.5カ月。

患者の年齢中央値は63歳(範囲58-83歳)。3例は内分泌関連症状のために早期中止に至った。

4週間以上のEE2投与が可能だった12例中8例(53.3%)で部分奏効(PR)が得られた。安定(SD)は3例(20.0%)、病勢進行(PD)は1例(6.7%)だった。

治療開始4週間後には、血清エストラジオール濃度が上昇したほか、卵胞刺激ホルモン(FSH)濃度の低下が確認された。PRと、SDまたはPDにおけるホルモン環境に大きな違いは見られなかった。

4週間以上投与できた患者12例中11例において、乳頭・乳輪の色素沈着、子宮内膜肥厚が確認された。グレード3以上の有害事象はなく、グレード2の悪心・嘔吐、膣分泌・出血が見られた。

今回の結果について岩瀬氏は、「なぜ低用量エストロゲン療法が有効なのかについて、作用機序は明らかになっていない。通常、エストロゲンはER陽性乳癌細胞の増殖を刺激し、アポトーシスを阻害するが、一定期間のエストロゲン枯渇療法後では腫瘍の遺伝子発現プロファイルが変化し、エストロゲンによるアポトーシスを誘導している可能性がある」と考察した。また、内分泌療法に無効となった閉経後乳癌患者へのEE2投与治療の位置づけについては、「ホルモン療法の最後の選択肢であると考えている」とした。

今後は多数例、長期間の観察が必要であるとの認識を示しており、今回報告したフェーズ2試験を継続し、2年以内に合計65例の登録を目指している。今後のフェーズ2試験では、有害事象の結果を踏まえ、EE2投与量は3mgから開始し、1.5mgまで調整可能とする方針だ。

2012年10月28日日曜日

癌性髄膜炎

癌性髄膜炎の原因

癌性髄膜炎とは、頭蓋骨と脳の間にあり、脳を包み込んで保護するクッションのような役目をしている髄膜や脳髄液にまでに癌細胞が入り込むことによって引き起こされる病気のことです。

癌性髄膜炎になる主な原因は、他の臓器で発症した癌細胞が髄膜に転移する事によって癌性髄膜炎になります。まれに脳そのものに癌細胞が発生する事によって癌性髄膜炎になることもあります。内臓などの癌治療を受けている方が末期を迎えた時には、5人に1人は癌性髄膜炎に罹っているという報告もあります。悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病などの造血系に起きる癌から髄膜に転移する事が多いと言われています。

癌性髄膜炎の症状は色々とありますが、髄膜炎の主な症状である頭痛、発熱、嘔吐が起きます。これらの症状の後にはふらつきや麻痺が起きたり、脱力感や感覚の喪失、失語症などの症状が現れてきます。また、失禁や失便してしまうという方も少なくありません。癌で入院した患者さんが治療が終わり、退院した後に酷い頭痛を訴える事があります。詳しく検査をすると癌が髄膜に転移していて癌性髄膜炎を患ってる事が判明するというケースもあります。

癌性髄膜炎は余命が短いと言われます。癌性髄膜炎は見落とされるケースも多く、また症状も多様であるため、かなり症状が進行してから発見される事が多い為、余命が短い一因と言われています。癌性髄膜炎を患っていて、意識障害が現れると治療はきわめて困難で予後はさらに悪くなります。癌性髄膜炎は、癌の末期や進行性の癌の時に発症する事が多いと言われている病気です。

癌性髄膜炎とは、頭蓋骨と脳の間にあり、脳を包み込んで保護するクッションのような役目をしている髄膜や脳髄液にまでに癌細胞が入り込むことによって引き起こされる病気のことです。

癌性髄膜炎になる主な原因は、他の臓器で発症した癌細胞が髄膜に転移する事によって癌性髄膜炎になります。まれに脳そのものに癌細胞が発生する事によって癌性髄膜炎になることもあります。内臓などの癌治療を受けている方が末期を迎えた時には、5人に1人は癌性髄膜炎に罹っているという報告もあります。悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病などの造血系に起きる癌から髄膜に転移する事が多いと言われています。

癌性髄膜炎の症状は色々とありますが、髄膜炎の主な症状である頭痛、発熱、嘔吐が起きます。これらの症状の後にはふらつきや麻痺が起きたり、脱力感や感覚の喪失、失語症などの症状が現れてきます。また、失禁や失便してしまうという方も少なくありません。癌で入院した患者さんが治療が終わり、退院した後に酷い頭痛を訴える事があります。詳しく検査をすると癌が髄膜に転移していて癌性髄膜炎を患ってる事が判明するというケースもあります。

癌性髄膜炎は余命が短いと言われます。癌性髄膜炎は見落とされるケースも多く、また症状も多様であるため、かなり症状が進行してから発見される事が多い為、余命が短い一因と言われています。癌性髄膜炎を患っていて、意識障害が現れると治療はきわめて困難で予後はさらに悪くなります。癌性髄膜炎は、癌の末期や進行性の癌の時に発症する事が多いと言われている病気です。

2012年10月23日火曜日

水出し緑茶とカテキン メモ

京都に伝わる驚きのお茶のいれ方とは?

京都の老舗お茶メーカーの職人が、あるお茶農家を訪ねたときに味わって感動したという「氷出し茶」についてご紹介しました。

氷出し茶の作り方

<煎茶を使う場合>

・大きめの急須またはティーポットに、茶葉10グラム(大さじ2杯)と氷300グラム~400グラムを入れます。

・氷が溶けきるまで冷蔵庫においておきます。

・最後の一滴まで残さず注ぎきってください。

<てん茶を使う場合>

・大きめの急須またはティーポットに、茶葉10グラム(大さじ4杯)と氷150グラムを入れます。

・氷が溶けきるまで冷蔵庫においておきます。

・最後の一滴まで残さず注ぎきってください。

※てん茶とは抹茶の原料となる茶葉です。

※お好みにより、茶葉の量・浸出時間を調整してください。

※一度お使いになった茶葉は、時間の経過で腐敗や変質しますので、必ず新しい茶葉とお取り替えください。

※お作りになったお茶は、冷蔵庫で保存のうえ、1日以内にお飲みください。

・大きめの急須またはティーポットに、茶葉10グラム(大さじ2杯)と氷300グラム~400グラムを入れます。

・氷が溶けきるまで冷蔵庫においておきます。

・最後の一滴まで残さず注ぎきってください。

<てん茶を使う場合>

・大きめの急須またはティーポットに、茶葉10グラム(大さじ4杯)と氷150グラムを入れます。

・氷が溶けきるまで冷蔵庫においておきます。

・最後の一滴まで残さず注ぎきってください。

※てん茶とは抹茶の原料となる茶葉です。

※お好みにより、茶葉の量・浸出時間を調整してください。

※一度お使いになった茶葉は、時間の経過で腐敗や変質しますので、必ず新しい茶葉とお取り替えください。

※お作りになったお茶は、冷蔵庫で保存のうえ、1日以内にお飲みください。

氷出しと普通にいれたときのお茶に含まれる成分の違い

お茶葉には苦み・渋みのもととなる「カテキン」やうまみ・甘みのもととなるテアニンなどの「アミノ酸」などが含まれています。

お茶葉には苦み・渋みのもととなる「カテキン」やうまみ・甘みのもととなるテアニンなどの「アミノ酸」などが含まれています。カテキンは抽出温度が低くなればなるほど抽出しにくくなります。一方、アミノ酸は抽出温度が低くても出やすさはあまり変わりません。氷出し茶はほぼ0度でお茶をいれるので、アミノ酸の量は変わらず、カテキンの抽出量を激減させることができるのです。

また、お茶に含まれる「カフェイン」も抽出温度が低い場合は出にくくなるので、お湯でお茶をいれる場合に比べて激減します。

【抽出温度と緑茶の成分の違い(福寿園CHA研究センター調べ)】

カフェインが70度→0度で 約3分の1に

元キャビンアテンドが伝授!おいしいお茶を入れるスゴ技とは?

熱いお茶を飲みたい!そんな方も多いはず。

そこで簡単においしいお茶をいれられるスゴ技を日本茶インストラクターの資格を持つ渥美佳子さんに教えてもらいました。

それが「急須にお茶っ葉を入れ、水を注いだ後に熱湯を注ぐ」という技です。

電気ポットなどから熱湯をいきなり入れると、カテキンが一気に出て苦みや渋みの強いお茶になってしまいます。そこで、熱湯を注ぐ前に水を入れておくと、苦みや渋みが出るのを抑えながらうまみや甘みを引き出すことができるのです。そこに熱湯を注ぐと温度の上がりすぎを抑えられるので苦みや渋みと甘みやうまみのバランスの取れたお茶になるのです。

水を入れた後、1分程度おいておくとよりうまみや甘みが引き出されます。

※水を加える量は茶葉全体が浸る程度で十分です。多く入れすぎると温度が下がりすぎてしまうのでご注意ください。

※茶葉が底までつかないタイプの茶こしが急須の中に付属されている場合、この技は使えませんのでご注意ください。

そこで簡単においしいお茶をいれられるスゴ技を日本茶インストラクターの資格を持つ渥美佳子さんに教えてもらいました。

それが「急須にお茶っ葉を入れ、水を注いだ後に熱湯を注ぐ」という技です。

電気ポットなどから熱湯をいきなり入れると、カテキンが一気に出て苦みや渋みの強いお茶になってしまいます。そこで、熱湯を注ぐ前に水を入れておくと、苦みや渋みが出るのを抑えながらうまみや甘みを引き出すことができるのです。そこに熱湯を注ぐと温度の上がりすぎを抑えられるので苦みや渋みと甘みやうまみのバランスの取れたお茶になるのです。

水を入れた後、1分程度おいておくとよりうまみや甘みが引き出されます。

※水を加える量は茶葉全体が浸る程度で十分です。多く入れすぎると温度が下がりすぎてしまうのでご注意ください。

※茶葉が底までつかないタイプの茶こしが急須の中に付属されている場合、この技は使えませんのでご注意ください。

湯飲みのお茶の味を均一に!

湯飲みが複数あるとき、お茶の味をほぼ均一にする技をお伝えしました。

湯飲みが6つある場合、「1→2→3→4→5→6」の順に少しずつお茶をついでいきます。6の湯飲みまで注いだ後、次は「6→5→4→3→2→1」の順で注ぎます。そしてまだ足りない場合はまた「1→2→3→4→5→6」の順に注ぐのです。

湯飲みが6つある場合、「1→2→3→4→5→6」の順に少しずつお茶をついでいきます。6の湯飲みまで注いだ後、次は「6→5→4→3→2→1」の順で注ぎます。そしてまだ足りない場合はまた「1→2→3→4→5→6」の順に注ぐのです。

カテキンの効果をアップさせるスゴ技とは?

お茶に含まれる「カテキン」にはガンの抑制効果や血中コレステロールを下げる効果などが期待されています。

その効果を上げるスゴ技としてご紹介したのが「湯飲みの底にたまったお茶っ葉も全て飲む」というものです。カテキンの効果について詳しい九州大学大学院農学研究院 立花宏文教授によると、お茶っ葉に多く含まれるビタミンAを摂取すると、「カテキン受容体」といういわばカテキンのセンサーが増えるといいます。その結果、同じ量のカテキンを摂取すると、より効率的にその効果を得られることができるというのです。

※カテキンやビタミンAを過剰に摂取すると体に悪影響を及ぼす可能性があるのでご注意ください。

その効果を上げるスゴ技としてご紹介したのが「湯飲みの底にたまったお茶っ葉も全て飲む」というものです。カテキンの効果について詳しい九州大学大学院農学研究院 立花宏文教授によると、お茶っ葉に多く含まれるビタミンAを摂取すると、「カテキン受容体」といういわばカテキンのセンサーが増えるといいます。その結果、同じ量のカテキンを摂取すると、より効率的にその効果を得られることができるというのです。

※カテキンやビタミンAを過剰に摂取すると体に悪影響を及ぼす可能性があるのでご注意ください。

ランニング後のストレッチヨガ

20分あるけど、まず5~10分だけ

肩が治りきっていないので、途中からは手が回らなくて出来ない

以前は、最後まで出来たのな・・・

まぁ、肩が治ったら今よりは出来るようになるだろう

2012年10月13日土曜日

規則的な食事が肥満予防につながる

遅い夕食やっぱり太る…体内時計混乱、早大実験

夕食の時間が遅いなど食事の間隔が乱れていると、体内時計がずれることを、早稲田大学の柴田重信教授(薬理学)らの研究チームがマウスを使った実験で明らかにした。

人間では体内時計の混乱によって肥満や糖尿病になりやすいことが分かっており、規則的な食事が肥満予防につながるという。11日から京都市で開かれる日本肥満学会で発表する。

生物の体内時計は細胞中の時計遺伝子で制御されている。1日は24時間だが、体内時計の周期は少しずれているため、光や食事によって補正し、1日のリズムを作っている。柴田さんらはマウスに1日3回の食事を与え、腎臓と肝臓の時計遺伝子の働きを計測し、体内時計のリズムを調べた。

その結果、人間の朝7時、正午、夜7時に相当する時間に食事を与えた場合は、1日で最も長い絶食時間の後にとる朝食で体内時計がリセットされることが分かった。この朝食の時間が1日の活動リズムを規定する重要な役割を果たしている。

(2012年10月8日 読売新聞)

夕食の時間が遅いなど食事の間隔が乱れていると、体内時計がずれることを、早稲田大学の柴田重信教授(薬理学)らの研究チームがマウスを使った実験で明らかにした。

人間では体内時計の混乱によって肥満や糖尿病になりやすいことが分かっており、規則的な食事が肥満予防につながるという。11日から京都市で開かれる日本肥満学会で発表する。

生物の体内時計は細胞中の時計遺伝子で制御されている。1日は24時間だが、体内時計の周期は少しずれているため、光や食事によって補正し、1日のリズムを作っている。柴田さんらはマウスに1日3回の食事を与え、腎臓と肝臓の時計遺伝子の働きを計測し、体内時計のリズムを調べた。

その結果、人間の朝7時、正午、夜7時に相当する時間に食事を与えた場合は、1日で最も長い絶食時間の後にとる朝食で体内時計がリセットされることが分かった。この朝食の時間が1日の活動リズムを規定する重要な役割を果たしている。

(2012年10月8日 読売新聞)

2012年10月9日火曜日

2012年10月4日木曜日

2012年10月2日火曜日

急速な老化という副作用

涼しくなってきたので、ホットフラッシュが分かりやすくなった(笑。

短期記憶の衰えを明確に感じる。

白髪が増えた。

眼のかすみ(老眼)。~眼科受診済み

ひざ関節の軽い痛み。

手指のこわばりはあるけど、不便を感じるほどではない。

五十肩で外旋できない。~整形外科受診済み

2012年10月1日月曜日

何を言おうとしているのか理解できない

私側から見ると「悪意の無い嫌がらせ」の文脈に受け取れる

文脈を理解できないから意思の疎通が出来ない

「飛躍」についていけない(自明の理の相違)

・・・私が「自己中」だから壁を感じるんだな

これがバカの壁、、、!?

尺度の理解を阻んでいるのは何だろう?

嫌な思いをしたくないから理解しようと

どういう意味なのか質問しても

「意味はない」「悪気は無い」「思ったことを言ってるだけ」らしい

文脈を理解できないから意思の疎通が出来ない

「飛躍」についていけない(自明の理の相違)

・・・私が「自己中」だから壁を感じるんだな

これがバカの壁、、、!?

「尺度の窓」

私も相手も共有する尺度

私だけの尺度

相手だけの尺度

どちらも持っていない尺度

尺度の理解を阻んでいるのは何だろう?

嫌な思いをしたくないから理解しようと

どういう意味なのか質問しても

「意味はない」「悪気は無い」「思ったことを言ってるだけ」らしい

2012年9月28日金曜日

医療技術評価に「費用対効果」

REPORT

2012. 9. 28

日経メディカル2012年9月号「トレンドビュー」(転載)

医療技術評価に「費用対効果」

導入議論始まるも評価法の確立などに課題

国の財政状況が厳しさを増す中、医療技術の評価に費用対効果の考えを導入するための検討がスタートした。将来は高額な医薬品や医療材料などに、効果に見合った価格が設定されることになりそうだ。

2012. 9. 28

日経メディカル2012年9月号「トレンドビュー」(転載)

医療技術評価に「費用対効果」

導入議論始まるも評価法の確立などに課題

国の財政状況が厳しさを増す中、医療技術の評価に費用対効果の考えを導入するための検討がスタートした。将来は高額な医薬品や医療材料などに、効果に見合った価格が設定されることになりそうだ。

2012年9月25日火曜日

2012年9月21日金曜日

がんに針を刺すと、その針穴から細胞がこぼれて転移が起きると信じられていたので

がん内科医の独り言

がんの性格(3)病理診断治療とともに進歩

2012年09月21日

がん治療は外科から始まったので、がんの性格を調べる病理診断の最大の関心事は、手術で切り取ることができるかという点でした。

がんが最初にできた原発病巣から、がん細胞がこぼれ落ちるようにして血液やリンパ液の流れにのり、他の臓器に移ることを転移と呼びます。転移前に急いでメスで切り取れ、というのが、古典的な治療の考え方でした。

病理診断もこれに合わせて発達し、早期とか、手遅れという、時間的に間に合った、間に合わないという理屈が生まれました。外科医から、即入院、即手術と言われ、慌てた患者も少なくないはずです。

がんの性格に関する理解が進み、増殖、転移が早く、原発病巣が数ミリなのに転移をおこす性格の悪いタイプから、転移しにくいおとなしいタイプまで、様々なタイプが存在するという考え方が普及しました。

手術前に調べ、性格が悪ければ、急いで手術をしてもすでに細かな転移がこぼれ落ちているだろうし、性格のよいがんは慌てて手術する意味もない、となります。しかし、がんに針を刺すと、その針穴から細胞がこぼれて転移が起きると信じられていたので、まず手術という風潮がありました。手術全盛時代のことです。

ところが、約30年前に、乳がん、前立腺がんに対するホルモン剤が開発されました。いまや、乳がんではホルモン剤が効きやすい性格かを病理診断で決めるのが一般的です。

21世紀に入り、分子標的薬剤という新しいタイプの薬剤が乳がん、リンパ腫、肺がん、大腸がん、腎がん、肝臓がんなどを対象に続々と開発されました。治療が合えば、今まで経験したこともない効果が得られるようになったのです。

最近では慌てて手術するのではなく、針を刺すなどしてがんの一部を採取し、治療薬が効きやすいかを調べる。つまり戦う相手を見極めることが大切になりました。

閉経前女性の標準的補助療法はTAM、OFS+TAM

St.Gallen Oncology Confereces 2009より

閉経前女性の標準的補助療法はTAM、OFS+TAM

*OFS : ovarian function suppression 卵巣機能抑制

*TAM : Tamoxifen タモキシフェン

閉経前女性の標準的補助療法はTAM、OFS+TAM

*OFS : ovarian function suppression 卵巣機能抑制

*TAM : Tamoxifen タモキシフェン

- 紅林ER+の閉経前女性に対する補助療法としては、TAM単独yesが87%と、適応を選べばTAM単独というのも十分あるということになっています。またOSF+TAMに関しても、a reasonable standardとして87%がyesとしています。

- 穂積TAM単独は適応を選べばという考え方なのか、それとも、標準的にはTAMで、OFSはその上乗せという考え方なのでしょうか。

- 渡辺どちらも9割近く支持されていますから、選択肢としてはどちらもあり、という感じだと思います。

- 相原TAM単独がthe standardで、OFS+TAMはa standardと考えていいでしょうか。

- 紅林SOFT、TEXTといった試験の結果が出ないと、どちらが優位ということは言えないため、今のところ、両方とも選択肢ということでいいと思います。

- 渡辺Nancy Davidsonも、個人的にはOFSをやるけれど、全体のコンセンサスとしてはまだわからないと言っていました。

- 紅林次に、将来に妊娠希望がある人で、TAM 5年は長過ぎるという場合に、OFS単独はあるかという質問ですが、yesが79%でした。例外的なものでは、OFS単独もあるということになります。ただ、それをもっと広げてOFS単独でよいかというと、noが53%と逆転しています。一般的な治療としては、OFS単独を標準的と考えることはできないということになります。

- 高橋標準としては、TAM、もしくは、OFS+TAM。

- 相原TAMは、まず入らないといけないということですね。

- 紅林TAMはベースです。

- 内分泌療法: ER+閉経前女性に対する標準的治療

- TAM、OFSあるいは両方を推奨する時、患者決定のための情報として、それぞれのベネフィットとリスクを検討することが重要である。おそらくこの例外的な状況に限っては、OFSよりも生殖能の維持を考慮することが重要かもしれない。

| Yes | No | 棄権/ 不明 | |

| TAM単独? | 87% | 10% | 3% |

| 卵巣機能抑制 (OFS) +TAMは標準療法として妥当か? | 87% | 8% | 5% |

| (妊娠を希望する女性で5年間のTAM投与を望まないといった例外的な状況において) OFS単独は標準的治療として妥当か? | 79% | 18% | 3% |

| OFSは、合併症のない女性(血栓の問題や禁忌でない場合)において妥当な選択肢か? | 43% | 53% | 3% |

再建と乳がんスクリーニング

by 2ch

816 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

全摘してバッグ入れてるとこより上の肉に

しこりがあるみたい…今気づいた。治療あと一年なのに再発?

すごいショック。涙でてきた。しかも昨日はもともと病巣の肩も違和感。

落ち込む。いや、病院行かなきゃ。明日予約しよ。

817 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

>>816

良性の可能性もあるから、という慰めはこのスレの人には通用しないよね^^;

とにかく検査をしてみないとね。

再建してる人って、マンモってできるのかな?

インプラントが破裂しそうだけど。

818 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

形成の先生は大丈夫と言うけど、術後一度も

マンモはやってないよ。インプラント自体はハサミでも

破れないけど、肋骨から肉が無くて直だからやっても意味なさそう。

良性かもしれないよね。ありがとう。

819 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

>>817

全摘した後にシリコンで再建した私の場合ですが、術側のマンモはしてませんよ。

マンモは出来ないけど、エコー検査は受けています。

820 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/21(金)

私は再建後はマンモなしでMRIです。

時間かかるからマンモのほうが楽だったかも・・・

816 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

全摘してバッグ入れてるとこより上の肉に

しこりがあるみたい…今気づいた。治療あと一年なのに再発?

すごいショック。涙でてきた。しかも昨日はもともと病巣の肩も違和感。

落ち込む。いや、病院行かなきゃ。明日予約しよ。

817 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

>>816

良性の可能性もあるから、という慰めはこのスレの人には通用しないよね^^;

とにかく検査をしてみないとね。

再建してる人って、マンモってできるのかな?

インプラントが破裂しそうだけど。

818 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

形成の先生は大丈夫と言うけど、術後一度も

マンモはやってないよ。インプラント自体はハサミでも

破れないけど、肋骨から肉が無くて直だからやっても意味なさそう。

良性かもしれないよね。ありがとう。

819 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/20(木)

>>817

全摘した後にシリコンで再建した私の場合ですが、術側のマンモはしてませんよ。

マンモは出来ないけど、エコー検査は受けています。

820 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/21(金)

私は再建後はマンモなしでMRIです。

時間かかるからマンモのほうが楽だったかも・・・

2012年9月20日木曜日

走って疲れさせ、寝る前にヨーグルト

特に寝られそうにないときは、走ってカラダを疲れさせてから、ヨーグルトです。

朝にヨーグルトを食べるメリット

朝食のメリットと同じく、体を活動的にする働きがあります。さらに、朝ごはんを食べる習慣があると、腸が毎日同じ時間に刺激されて排便のタイミングが整うので、お腹の調子がよくなります。手軽に食べられるヨーグルトで規則的な朝食習慣を身につけましょう。

昼にヨーグルトを食べるメリット

外食などで不足しがちなミネラルの補給源となるヨーグルトは、ランチに加えると栄養バランスをよくするのに効果的。空腹時に食べると乳酸菌が胃酸に負けてしまう可能性があるので、デザートとして食べるのがおすすめです。

間食でヨーグルトを食べるメリット

朝食や昼食ではなく、午後の間食としてヨーグルトを食べるのもメリットがあります。ほかのお菓子などに比べて低カロリーなので、ダイエット中でも安心。栄養価が高いヨーグルは、朝、昼、夜の食事で補いきれない栄養素の補給にも効果的です。

夜にヨーグルトを食べるメリット

カルシウムには筋肉や神経を穏やかにする働きがあります。ゆっくりと体を休める前に食べれば、気分が穏やかに。夜遅くに小腹がすいたときなど、寝る直前に何かを食べたくなった場合でも、低カロリーで消化がよいヨーグルトなら安心です。

by DANONe

|

| 「梅ちゃん先生」松岡役の高橋光臣さん |

朝食のメリットと同じく、体を活動的にする働きがあります。さらに、朝ごはんを食べる習慣があると、腸が毎日同じ時間に刺激されて排便のタイミングが整うので、お腹の調子がよくなります。手軽に食べられるヨーグルトで規則的な朝食習慣を身につけましょう。

昼にヨーグルトを食べるメリット

外食などで不足しがちなミネラルの補給源となるヨーグルトは、ランチに加えると栄養バランスをよくするのに効果的。空腹時に食べると乳酸菌が胃酸に負けてしまう可能性があるので、デザートとして食べるのがおすすめです。

間食でヨーグルトを食べるメリット

朝食や昼食ではなく、午後の間食としてヨーグルトを食べるのもメリットがあります。ほかのお菓子などに比べて低カロリーなので、ダイエット中でも安心。栄養価が高いヨーグルは、朝、昼、夜の食事で補いきれない栄養素の補給にも効果的です。

夜にヨーグルトを食べるメリット

カルシウムには筋肉や神経を穏やかにする働きがあります。ゆっくりと体を休める前に食べれば、気分が穏やかに。夜遅くに小腹がすいたときなど、寝る直前に何かを食べたくなった場合でも、低カロリーで消化がよいヨーグルトなら安心です。

by DANONe

2012年9月18日火曜日

勤務医の40% 週60時間超勤務

そういえばグラン注射をうつことになったとき、「この病院は看護師さんが・・・」と言っていたな。あと、リュープリンをうつのが化学療法室の看護師さんだったり。乳腺の医師はチーム医療の治療計画をたて推進するのが主な役割って感じ。・・・それでも、余裕なさそうに見える。それなのに予約時間に正確なので助かるし、なんといっても慎重な治療方針を感じられるのがイイ。

________________

勤務医の40% 週60時間超勤務

9月18日 4時54分

全国の病院に勤める医師の40%が1週間に60時間以上の長時間勤務をしていて、過労死や医療の安全性への影響が懸念されることが、厚生労働省の外郭団体の調査で分かりました。

この調査は、厚生労働省の外郭団体、労働政策研究・研修機構が去年12月全国の病院に勤める勤務医を対象に行ったもので、およそ3500人が回答しました。

その結果、1週間当たりの労働時間は平均で53.2時間で、過労死の危険性が高まる目安とされる60時間を超えた医師は、全体の40%に上ったことが分かりました。

また、疲労を感じている医師が60%、睡眠不足を感じている医師が46%に上りました。

さらに、疲労や睡眠不足を感じている医師は、感じていない医師に比べて医療事故につながるおそれのある、いわゆる「ヒヤリ・ハット」を体験している割合が4割から5割程度高くなっていることも分かりました。

調査を行った労働政策研究・研修機構の郡司正人主任調査員は「医師の疲労が医療の安全性に悪影響を与えていることが明らかになった。医師の数は簡単には増えないので、看護師や理学療法士などの専門職の仕事の範囲を広げて医師の負担を減らす対策を急ぐべきだ」と話しています。

2012年9月17日月曜日

閉経後転移性乳癌に対する次の内分泌療法

癌Expertsニュース

2012. 9. 17

非ステロイド型AI剤抵抗性閉経後転移性乳癌の次治療には高用量トレミフェンの方が良い可能性【ASCO Breast2012】

非ステロイド型アロマターゼ阻害剤(AI剤)に抵抗性となった閉経後転移性乳癌に対する次の内分泌療法には、ステロイド型AI剤よりも高用量トレミフェン(非ステロイド性抗エストロゲン剤)を投与する方が良い可能性が明らかとなった。日本で行われた無作為化フェーズ2試験の結果示されたもの。成果は9月13日から15日に米サンフランシスコで開催されたBreast Cancer Symposium 2012(ASCO Breast2012)で、熊本大学の岩瀬弘敬氏によって発表された。

樹木希林さんと四次元ピンポイント照射療法

樹木希林さんは右胸壁・腋窩リンパ節・鎖骨上リンパ節のいずれかに再発して、放射線による局所治療をしたのだろう。四次元ピンポイント照射を選んでいるから、たぶん鎖骨上リンパ節再発かな。

_____________

乳がん患った樹木希林 「がんで死亡が一番いい。用意できる」

9月17日16時00分

提供:NEWSポストセブン

メスも麻酔も使わない、痛みや熱さなどの苦痛もない、ただ横になっているだけで済んでしまう治療——。その病院では、日本で唯一、そんな最先端のがん治療を行っている。樹木希林(69才)がその治療と出合ったのは、2007年ごろに乳がんが再発したときのこと。その後、放射線のピンポイント照射で、見事がんが消失したというのだ。

2004年の夏の終わりに乳がんが発覚した樹木は、2005年1月に右乳房の全摘出手術を受けた。医師と手術方法について相談した際、部分切除する温存療法にするか、全摘にするか問われ、「先生のやりやすいほうで」と、全摘を選んでいる。

それから2年ほど経った2007年ごろ、同じ場所でがんが再発。全摘後も一部残った乳腺にがんが発生したり、関連部位にがんが転移することもあり、この場合も、乳がんと呼ばれる。

そのため、樹木は、鹿児島県にある『UASオンコロジーセンター』に転医した。鹿児島空港から車で約40分。県内一の繁華街にほど近い場所に立つ6階建てのこぢんまりした建物にある、2006年10月開院の比較的新しい病院だ。

「この病院で行っているのは従来X線による放射線の『四次元ピンポイント照射療法』というものです」

と話すのは医療ジャーナリストの田辺功さん。これまでは、病巣に対して四方八方から放射線を立体的にあてる『三次元照射』だった。

その第一人者で、『UAS』のセンター長・植松稔氏が、呼吸によるがんの位置変化を追跡するという時間軸を加えた『四次元ピンポイント照射』の理論を構築した。その植松氏はこんな信念を表明している。

「現在、放射線治療は“手術せずにがんを治す”という本来の目的に向かって、大きく変貌を遂げている真っ最中。まだまだ前進の余地があるなか、昨日の標準を明日の理想に掲げている場合ではありません。そして、そのためにも、忘れてならないのは、“医療の真実は、学会場でなく臨床現場にある”ということです。何をしたらどうなったのか、現場での判断が最重要です」

樹木は自分が体験した治療法を周囲に紹介はするものの、決して無理強いはしない。樹木が言う。

「それは責任が持てない。要するに個々のがんの質が違うからね。人はがんと向き合って自分を知るということじゃないかと思うんです。それがわからなくては、いっくら良い治療法があっても、それはただただ一過性のものになるだろうと」

現在も『UAS』に定期検診に通っているという樹木。再発した乳がんを四次元ピンポイント照射で消したものの、その2年後、今度は副腎や脊椎に転移が見つかったという。

「とりあえずそこ(乳がん)は治療できたけど、私はがんができる体質になっちゃってる。(がんとは)つきあいたくないけど、出てくるものはしょうがないですよね。私の場合、日々の生活の仕方は、がんを受け入れているという形なんですよ。

私の考えでは、がんで死ぬっていちばんいいと思うんです。用意ができるじゃないですか。それぐらいの感じで生きています」(樹木)

※女性セブン2012年9月27日号

_____________

乳がん患った樹木希林 「がんで死亡が一番いい。用意できる」

9月17日16時00分

提供:NEWSポストセブン

メスも麻酔も使わない、痛みや熱さなどの苦痛もない、ただ横になっているだけで済んでしまう治療——。その病院では、日本で唯一、そんな最先端のがん治療を行っている。樹木希林(69才)がその治療と出合ったのは、2007年ごろに乳がんが再発したときのこと。その後、放射線のピンポイント照射で、見事がんが消失したというのだ。

2004年の夏の終わりに乳がんが発覚した樹木は、2005年1月に右乳房の全摘出手術を受けた。医師と手術方法について相談した際、部分切除する温存療法にするか、全摘にするか問われ、「先生のやりやすいほうで」と、全摘を選んでいる。

それから2年ほど経った2007年ごろ、同じ場所でがんが再発。全摘後も一部残った乳腺にがんが発生したり、関連部位にがんが転移することもあり、この場合も、乳がんと呼ばれる。

そのため、樹木は、鹿児島県にある『UASオンコロジーセンター』に転医した。鹿児島空港から車で約40分。県内一の繁華街にほど近い場所に立つ6階建てのこぢんまりした建物にある、2006年10月開院の比較的新しい病院だ。

「この病院で行っているのは従来X線による放射線の『四次元ピンポイント照射療法』というものです」

と話すのは医療ジャーナリストの田辺功さん。これまでは、病巣に対して四方八方から放射線を立体的にあてる『三次元照射』だった。

その第一人者で、『UAS』のセンター長・植松稔氏が、呼吸によるがんの位置変化を追跡するという時間軸を加えた『四次元ピンポイント照射』の理論を構築した。その植松氏はこんな信念を表明している。

「現在、放射線治療は“手術せずにがんを治す”という本来の目的に向かって、大きく変貌を遂げている真っ最中。まだまだ前進の余地があるなか、昨日の標準を明日の理想に掲げている場合ではありません。そして、そのためにも、忘れてならないのは、“医療の真実は、学会場でなく臨床現場にある”ということです。何をしたらどうなったのか、現場での判断が最重要です」

樹木は自分が体験した治療法を周囲に紹介はするものの、決して無理強いはしない。樹木が言う。

「それは責任が持てない。要するに個々のがんの質が違うからね。人はがんと向き合って自分を知るということじゃないかと思うんです。それがわからなくては、いっくら良い治療法があっても、それはただただ一過性のものになるだろうと」

現在も『UAS』に定期検診に通っているという樹木。再発した乳がんを四次元ピンポイント照射で消したものの、その2年後、今度は副腎や脊椎に転移が見つかったという。

「とりあえずそこ(乳がん)は治療できたけど、私はがんができる体質になっちゃってる。(がんとは)つきあいたくないけど、出てくるものはしょうがないですよね。私の場合、日々の生活の仕方は、がんを受け入れているという形なんですよ。

私の考えでは、がんで死ぬっていちばんいいと思うんです。用意ができるじゃないですか。それぐらいの感じで生きています」(樹木)

※女性セブン2012年9月27日号

2012年9月16日日曜日

2012年9月13日木曜日

2012年9月12日水曜日

2012年9月10日月曜日

手術後の検査とその頻度

Q44.手術後の経過観察は、どのように受けたらよいでしょうか。より抜粋

▼検査項目と推奨頻度

・問診、視触診

手術後1~3年目…3~6カ月ごと

手術後4~5年目…6~12カ月ごと

手術後6年目以降…年1回

・マンモグラフィ 年1回

・血液検査や各種画像検査 必要に応じて

▼検査項目と推奨頻度

・問診、視触診

手術後1~3年目…3~6カ月ごと

手術後4~5年目…6~12カ月ごと

手術後6年目以降…年1回

・マンモグラフィ 年1回

・血液検査や各種画像検査 必要に応じて

2012年9月9日日曜日

2012年9月4日火曜日

2012年9月3日月曜日

いわゆるセルライト

体重は手術前にまで減ったけど、体型は戻っていない。お腹、おしり、太ももにセルライトが・・・。なんとかしたいな~。リンパマッサージしたり、運動で筋肉をつけて皮下脂肪を減らすといいのかしらん。

対処法 : 美容業界や健康食品業界などの関連業界では、セルライトは脂肪が変形して固まってしまっているため通常の皮下脂肪に対する対処法では解消できないと説き、マッサージから美容整形手術にわたる特別な治療や、専用の食品を用いる食事療法が必要であるとしているが、医学的立場からは、セルライトと呼ばれているものは普通の皮下脂肪と変わりないので、運動とカロリー制限を組み合わせることによる通常のダイエットで皮下脂肪が減少すると、その凸凹の脂肪も減少し目立たなくなるとされる。

対処法 : 美容業界や健康食品業界などの関連業界では、セルライトは脂肪が変形して固まってしまっているため通常の皮下脂肪に対する対処法では解消できないと説き、マッサージから美容整形手術にわたる特別な治療や、専用の食品を用いる食事療法が必要であるとしているが、医学的立場からは、セルライトと呼ばれているものは普通の皮下脂肪と変わりないので、運動とカロリー制限を組み合わせることによる通常のダイエットで皮下脂肪が減少すると、その凸凹の脂肪も減少し目立たなくなるとされる。

2012年9月1日土曜日

放射線肺炎

放射線治療を終えてから約7ヶ月経過した。今のところは大丈夫。

____________________

放射線肺炎(ほうしゃせんはいえん)

胸部にできたがん(肺がん、食道がん、乳がん、悪性リンパ腫など)に対して放射線照射治療を行う場合があります。放射線肺炎とは、この放射線照射によっておこる肺の炎症をいいます。放射線の量、当てかた、照射の広さ、患者さんの体質などで炎症の程度は変わりますが、ある線量を超えればまず例外なく放射線肺炎がおこります。放射線照射中から終了後6ヶ月以内におこりやすいと言われています。放射線肺炎は照射方向と範囲に一致して変化をおこすことが多く、正常部分との境界は肺の構造と無関係に直線的に形成されるのが特徴です。

症状は、咳や発熱、息切れがありますが、無症状の場合もあります。

治療は、軽症であれば対症的に経過をみるだけでよいのですが、呼吸困難が進行する場合はステロイド薬(副腎皮質ホルモン)を使うことがあります。

現在のところ放射線肺炎を予防する方法はありませんので、放射線照射を受ける際は医師の説明をよく聞くことが必要です。

__________________

by 2ch

954 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/08/31(金)

あとリスクは放射性肺炎ですね。1年は発症リスクがあるので、体調変化に気をつけるよう言われました。どなたか経験者いますか?100人に2~3人って聞きましたけど。。。。

微乳だと患部の場所によっては照射の角度の関係でいっぱい肺にあたっちゃうのですか?って、質問したら失笑されましたw そういう理屈ではないらしいです。

955 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/08/31(金)

放射性肺炎、なったよ。主治医にはよくある事って言われたけど…。術後1年目のCTで「あー放射性肺炎なってるね。肺をかすめるからどうしようもないんだよねー」って。自覚症状はなにもないからピンと来なかった(というか今でもピンときてない)

「えーっとそれは治るんですか?」て聞いたら「治りません」と。「何か気をつけたほうがいい事は?風邪ひいたら重症化するとか?ひかないよう注意したほうがいいですか?」て聞いたら「とくにそんな事はありません、なにも気をつける事もありません」

じゃあいったい放射性肺炎ってなんなんだ??と。腑に落ちない気持ちで帰途につきました。結局いまだにどういうものか理解してないです…。

959 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

私も放射線肺炎になりました。咳、微熱(2回ほど高熱も出た)、息切れと典型的な症状です。対症療法で咳止めだけ飲んで、ステロイドは使いませんでした。肺は真っ白になり、完治するまでに5ヶ月かかりました。

963 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

954です。放射線性肺炎の報告ありがとうございました。やっぱりあるんですね。一気に重篤化するので、空咳が出たとか、いつもとちがったらひどくなる前にすぐ病院に来てくださいと言われました。ひどくなっちゃったら迷わず救急車呼んでください、とも。

964 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

救急車は大げさ

そこまで酷くなる前に病院にいけるでしょ

965 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

迷っている内に、病院に行き損なって、一気に重篤化するような

ことがあったら、ということなんじゃないの?

966 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

>>955

放射線肺炎は治った、と思っても空気の悪いところへ行ったり、風邪を引いたりするとぶり返して

気管支喘息みたいになって、呼吸ができなくなるから咳き込んだら早く病院へ、じゃないの?

私も何度か駐車場で倒れそうになった。でも、薬等は出ない。

ステロイドしかないけど、ステロイド剤は薬を抜く時に「ステロイド肺炎」というのになり、それは死に至ることが多いので

そんなリスキーな薬を「大事にしてれば呼吸はできる」人に出せない、と説明があったよ。

ただ、咳が止まらない時は噴霧器っていうのかしら?あれを使ったり、一時的にステロイド使って呼吸ができるようにするらしい。

医師じゃないからそれ以上の詳細はわからない。

ただ、ペニシリンショックで死にかけた時を思い出して、ああ、きっと同じ事するんだな、と。

私の反省から・・・変だ、と思ったら病院へ。主治医へ。早めに連絡しましょう。

主治医からいつも「事後報告で何とかなった話を聞くのではなく、リアルタイムで知りたいよ!」と怒られてるから。

967 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

「あれ?何かへん」と思い始めてから重篤になる時間が短いそうです。

だから、最悪は迷わず救急車呼んでということなのでしょうね。

治療受けてる病院じゃないところへ担ぎ込まれた場合は、放射線治療受けた事を言わないと、

普通の肺炎の処置になっちゃうそうです。

ああ、はやく1年経たないかなあ、ただでさえ、病気とのおつきあい長いから

一つくらいリスクが減ってくれれば、少しは安心できるのに。。。。

968 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

955です。

966さん、詳しい説明ありがとうございます。

そんなの一言も言ってくれなかったなあ、うちの主治医…

放射性肺炎って言われてから2年たつけど、いまだに息苦しくなった事がない。

つらい症状を経験してないからか、あんまり実感持ててない感じです。

969 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

肺炎、,,困るなあ息苦しくなったら。

レース中になったらどうしよう、、

自分を奮い立たせる為にあえて例年通りフルマラソンエントリーしちゃったよ・・・

無事でいることを祈るしかないか。

リュープリンとノルバで一時期盛大にいろんな更年期的症状やってきたけど、

病前と同じ頻度でトレーニング再開したら、

気がついたらけっこう気にするほどでもないレベルまでラクになってた。

まだ3ヶ月くらいだから、何とも言えないけど。また次々別の症状やってきたりするのかな。

____________________

放射線肺炎(ほうしゃせんはいえん)

胸部にできたがん(肺がん、食道がん、乳がん、悪性リンパ腫など)に対して放射線照射治療を行う場合があります。放射線肺炎とは、この放射線照射によっておこる肺の炎症をいいます。放射線の量、当てかた、照射の広さ、患者さんの体質などで炎症の程度は変わりますが、ある線量を超えればまず例外なく放射線肺炎がおこります。放射線照射中から終了後6ヶ月以内におこりやすいと言われています。放射線肺炎は照射方向と範囲に一致して変化をおこすことが多く、正常部分との境界は肺の構造と無関係に直線的に形成されるのが特徴です。

症状は、咳や発熱、息切れがありますが、無症状の場合もあります。

治療は、軽症であれば対症的に経過をみるだけでよいのですが、呼吸困難が進行する場合はステロイド薬(副腎皮質ホルモン)を使うことがあります。

現在のところ放射線肺炎を予防する方法はありませんので、放射線照射を受ける際は医師の説明をよく聞くことが必要です。

__________________

by 2ch

954 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/08/31(金)

あとリスクは放射性肺炎ですね。1年は発症リスクがあるので、体調変化に気をつけるよう言われました。どなたか経験者いますか?100人に2~3人って聞きましたけど。。。。

微乳だと患部の場所によっては照射の角度の関係でいっぱい肺にあたっちゃうのですか?って、質問したら失笑されましたw そういう理屈ではないらしいです。

955 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/08/31(金)

放射性肺炎、なったよ。主治医にはよくある事って言われたけど…。術後1年目のCTで「あー放射性肺炎なってるね。肺をかすめるからどうしようもないんだよねー」って。自覚症状はなにもないからピンと来なかった(というか今でもピンときてない)

「えーっとそれは治るんですか?」て聞いたら「治りません」と。「何か気をつけたほうがいい事は?風邪ひいたら重症化するとか?ひかないよう注意したほうがいいですか?」て聞いたら「とくにそんな事はありません、なにも気をつける事もありません」

じゃあいったい放射性肺炎ってなんなんだ??と。腑に落ちない気持ちで帰途につきました。結局いまだにどういうものか理解してないです…。

959 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

私も放射線肺炎になりました。咳、微熱(2回ほど高熱も出た)、息切れと典型的な症状です。対症療法で咳止めだけ飲んで、ステロイドは使いませんでした。肺は真っ白になり、完治するまでに5ヶ月かかりました。

963 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

954です。放射線性肺炎の報告ありがとうございました。やっぱりあるんですね。一気に重篤化するので、空咳が出たとか、いつもとちがったらひどくなる前にすぐ病院に来てくださいと言われました。ひどくなっちゃったら迷わず救急車呼んでください、とも。

964 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

救急車は大げさ

そこまで酷くなる前に病院にいけるでしょ

965 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

迷っている内に、病院に行き損なって、一気に重篤化するような

ことがあったら、ということなんじゃないの?

966 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

>>955

放射線肺炎は治った、と思っても空気の悪いところへ行ったり、風邪を引いたりするとぶり返して

気管支喘息みたいになって、呼吸ができなくなるから咳き込んだら早く病院へ、じゃないの?

私も何度か駐車場で倒れそうになった。でも、薬等は出ない。

ステロイドしかないけど、ステロイド剤は薬を抜く時に「ステロイド肺炎」というのになり、それは死に至ることが多いので

そんなリスキーな薬を「大事にしてれば呼吸はできる」人に出せない、と説明があったよ。

ただ、咳が止まらない時は噴霧器っていうのかしら?あれを使ったり、一時的にステロイド使って呼吸ができるようにするらしい。

医師じゃないからそれ以上の詳細はわからない。

ただ、ペニシリンショックで死にかけた時を思い出して、ああ、きっと同じ事するんだな、と。

私の反省から・・・変だ、と思ったら病院へ。主治医へ。早めに連絡しましょう。

主治医からいつも「事後報告で何とかなった話を聞くのではなく、リアルタイムで知りたいよ!」と怒られてるから。

967 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

「あれ?何かへん」と思い始めてから重篤になる時間が短いそうです。

だから、最悪は迷わず救急車呼んでということなのでしょうね。

治療受けてる病院じゃないところへ担ぎ込まれた場合は、放射線治療受けた事を言わないと、

普通の肺炎の処置になっちゃうそうです。

ああ、はやく1年経たないかなあ、ただでさえ、病気とのおつきあい長いから

一つくらいリスクが減ってくれれば、少しは安心できるのに。。。。

968 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

955です。

966さん、詳しい説明ありがとうございます。

そんなの一言も言ってくれなかったなあ、うちの主治医…

放射性肺炎って言われてから2年たつけど、いまだに息苦しくなった事がない。

つらい症状を経験してないからか、あんまり実感持ててない感じです。

969 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/09/01(土)

肺炎、,,困るなあ息苦しくなったら。

レース中になったらどうしよう、、

自分を奮い立たせる為にあえて例年通りフルマラソンエントリーしちゃったよ・・・

無事でいることを祈るしかないか。

リュープリンとノルバで一時期盛大にいろんな更年期的症状やってきたけど、

病前と同じ頻度でトレーニング再開したら、

気がついたらけっこう気にするほどでもないレベルまでラクになってた。

まだ3ヶ月くらいだから、何とも言えないけど。また次々別の症状やってきたりするのかな。

2012年8月28日火曜日

2012年8月27日月曜日

外来の掲示板

待合においてある乳がん診療ガイドライン、確認するのを忘れちゃったけど、ピンク色だった気がするので最新版(2012年版)では無かったと思う。次回は忘れず確認して、もしも最新版になっていたらざっと読んでみよっと。 *9/7追記:「患者さんのための乳がん診療ガイドライン」がアップロードされていた。

今は必要性を感じないけど、再発したら必要になるかもしれない情報。三ヶ月に一回しか通院しないから、掲示板チェックを忘れないようにしなきゃな。

▼「認定看護師」と「専門看護師」

専門看護師(英CNS: Certified Nurse Specialist)とは、日本看護協会専門看護師認定試験に合格し、より困難で複雑な健康問題を抱えた人、家族、地域等に対してより質の高い看護を提供するための知識や技術を備えた特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有する看護師のことをいう。

認定看護師(CN:Certified Nurse)とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた者をいい、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動を行う者をいう。

今は必要性を感じないけど、再発したら必要になるかもしれない情報。三ヶ月に一回しか通院しないから、掲示板チェックを忘れないようにしなきゃな。

△地域連携クリニカルパスを知っていますか?

△希望を支え、可能性が広がるよう

がん専門看護師が一緒に考えます

△当院では「がん患者カウンセリング料」

を算定しています。

△緩和ケア・疼痛看護外来 開設のお知らせ

△院内薬局

病棟での薬の説明(抗がん剤、麻薬など)

▼「認定看護師」と「専門看護師」

専門看護師(英CNS: Certified Nurse Specialist)とは、日本看護協会専門看護師認定試験に合格し、より困難で複雑な健康問題を抱えた人、家族、地域等に対してより質の高い看護を提供するための知識や技術を備えた特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有する看護師のことをいう。

認定看護師(CN:Certified Nurse)とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた者をいい、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動を行う者をいう。

2012年8月22日水曜日

免疫力が落ちている!?

三週間ほど前から切れJI気味、二週間ほど前から歯茎の一部に炎症、今朝から右手首に湿疹が。抗がん剤投与時に免疫力が落ちていたときの症状と酷似している。夏バテのせいかな。

追記: 湿疹に薬を塗ったら翌日にはほぼ治った。歯の炎症は一週間くらいで治まった。

追記: 湿疹に薬を塗ったら翌日にはほぼ治った。歯の炎症は一週間くらいで治まった。

2012年8月20日月曜日

増殖活性が低いLuminal Aでも再発リスクが高い患者がいる

乳癌は遺伝子発現解析によって4つのサブタイプに分類される。その中でLuminal type乳癌に対する術前療法としては、化学療法のエビデンスが多く示されているが、ホルモン感受性乳癌においては術前ホルモン療法による腫瘍縮小効果や乳房温存率の向上が報告されている。

しかし増殖活性が低いLuminal Aでも再発リスクが高い患者がいるなど、Luminal type乳癌はheterogeneityが高いことも明らかになりつつある。そのため、ホルモン療法だけでよいのか、化学療法を併用する場合の指標には何を用いるのかなど、不明な点はまだ多い。・・・全文を読む

2012年8月11日土曜日

HR陽性乳癌に併用ホルモン療法

2012年08月06日 ソース:NEJM

文献:Mehta RS et al.Combination Anastrozole and Fulvestrant in Metastatic Breast Cancer.N Engl J Med 2012; 367:435-444.

ホルモン受容体(HR)陽性の転移性乳癌患者を対象に、アナストロゾール+フルベストラント併用の治療効果をアナストロゾール単独と比較(SWOG S0226試験)。単独群(増悪の場合はフルベストラント単独の連続投与)と併用群の無増悪生存期間中央値は13.5カ月、15.0カ月だった(併用群の増悪、死亡のハザード比0.80)。

ホルモン感受性の閉経後乳癌に有効

2011. 11. 25

【新薬】フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント:ホルモン感受性の閉経後乳癌に有効な筋注製剤

2011年9月26日、閉経後乳癌治療薬のフルベストラント(商品名フェソロデックス筋注250mg)が製造承認を取得した。適応は「閉経後乳癌」で、1回に2筒(500mg)使用する。初回、2週間後、4週間後、その後は4週ごとに1回、左右の臀部に1筒(250mg)ずつ筋注する。

乳癌は、日本の女性で最も罹患率の高い癌である。乳癌では、その約7割がエストロゲンに感受性とされる。このエストロゲン感受性の乳癌は、エストロゲンが内分泌性増殖因子として作用することから、抗エストロゲン薬などの内分泌療法薬を使った薬物療法が行われるのが一般的である。

内分泌療法薬として使用されるのは、エストロゲン受容体を阻害するタモキシフェン(商品名ノルバデックス他)のほか、エストロゲン産生に関与するアロマターゼを阻害するエキセメスタン(商品名アロマシン)、レトロゾール(商品名フェマーラ)、アナストロゾール(商品名アリミデックス)などが使用されている。このうちタモキシフェンは、非ステロイド性抗エストロゲン薬であり、エストロゲン受容体と結合して効果的にエストロゲンの作用を阻害する。ただし同薬には、部分アゴニスト活性があることから、抗癌作用が不完全である可能性が指摘されていた。

今回、承認されたフルベストラントは、ステロイド性抗エストロゲン薬に分類される薬剤である。部分アゴニスト作用は有しておらず、タモキシフェンより強いエストロゲン拮抗作用を示す。また、乳癌細胞においてエストロゲン受容体をダウンレギュレートする効果を持つことから、国内初の「Selective Estrogen Receptor downregulator」(SERD)に分類される。

臨床試験でフルベストラントは、タモキシフェンなどの内分泌療法薬で既に治療した閉経後進行・再発乳癌患者の無増悪生存期間を延長することが確認されており、その効果も持続的であることが期待されている。また、同薬は、2002年4月に米国、2004年3月に欧州連合(EU)でSDレジメン(250mgを4週毎)が認められていたが、その後に至適用量を検討する第3相臨床試験(CONFIRM)が行われ、高用量(HDレジメン=日本で承認された用量)での使用が認められたという経緯がある。なおフルベストラントは、消化管吸収率が低い上、静脈内投与をしても半減時間が短いことから、作用の長時間化を狙って筋肉内投与製剤となっている。

承認時までの国内臨床試験(500mg投与群)では、67.9%に副作用が認められている。主な副作用は、注射部位の疼痛(28.6%)・硬結(23.2%)・そう痒(10.7%)、ほてり(14.3%)などであり、重大な副作用としては、肝機能障害、血栓塞栓症が報告されている。また、動物実験で生殖毒性や出生児の生存率低値が認められているため、妊婦や授乳婦での使用は禁忌となっていることにも留意する必要がある。

【新薬】フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント:ホルモン感受性の閉経後乳癌に有効な筋注製剤

2011年9月26日、閉経後乳癌治療薬のフルベストラント(商品名フェソロデックス筋注250mg)が製造承認を取得した。適応は「閉経後乳癌」で、1回に2筒(500mg)使用する。初回、2週間後、4週間後、その後は4週ごとに1回、左右の臀部に1筒(250mg)ずつ筋注する。

乳癌は、日本の女性で最も罹患率の高い癌である。乳癌では、その約7割がエストロゲンに感受性とされる。このエストロゲン感受性の乳癌は、エストロゲンが内分泌性増殖因子として作用することから、抗エストロゲン薬などの内分泌療法薬を使った薬物療法が行われるのが一般的である。

内分泌療法薬として使用されるのは、エストロゲン受容体を阻害するタモキシフェン(商品名ノルバデックス他)のほか、エストロゲン産生に関与するアロマターゼを阻害するエキセメスタン(商品名アロマシン)、レトロゾール(商品名フェマーラ)、アナストロゾール(商品名アリミデックス)などが使用されている。このうちタモキシフェンは、非ステロイド性抗エストロゲン薬であり、エストロゲン受容体と結合して効果的にエストロゲンの作用を阻害する。ただし同薬には、部分アゴニスト活性があることから、抗癌作用が不完全である可能性が指摘されていた。

今回、承認されたフルベストラントは、ステロイド性抗エストロゲン薬に分類される薬剤である。部分アゴニスト作用は有しておらず、タモキシフェンより強いエストロゲン拮抗作用を示す。また、乳癌細胞においてエストロゲン受容体をダウンレギュレートする効果を持つことから、国内初の「Selective Estrogen Receptor downregulator」(SERD)に分類される。

臨床試験でフルベストラントは、タモキシフェンなどの内分泌療法薬で既に治療した閉経後進行・再発乳癌患者の無増悪生存期間を延長することが確認されており、その効果も持続的であることが期待されている。また、同薬は、2002年4月に米国、2004年3月に欧州連合(EU)でSDレジメン(250mgを4週毎)が認められていたが、その後に至適用量を検討する第3相臨床試験(CONFIRM)が行われ、高用量(HDレジメン=日本で承認された用量)での使用が認められたという経緯がある。なおフルベストラントは、消化管吸収率が低い上、静脈内投与をしても半減時間が短いことから、作用の長時間化を狙って筋肉内投与製剤となっている。

承認時までの国内臨床試験(500mg投与群)では、67.9%に副作用が認められている。主な副作用は、注射部位の疼痛(28.6%)・硬結(23.2%)・そう痒(10.7%)、ほてり(14.3%)などであり、重大な副作用としては、肝機能障害、血栓塞栓症が報告されている。また、動物実験で生殖毒性や出生児の生存率低値が認められているため、妊婦や授乳婦での使用は禁忌となっていることにも留意する必要がある。

2012年8月9日木曜日

5年かそれ以上か、スイッチするならいつするか、、、

乳がんの治療Q&A 2009.12

A:5年間の内服が終われば治療を止めてもよい

現在、ご相談者が行っているホルモン治療はノルバデックスからアリミデックスへ変更して合計5年間行うという治療で、スイッチ投与とよばれています。

ノルバデックスを5年間行うよりも、再発率が低く、副作用も少なくなるというデータがあります。標準的な治療は、これで終わりです。

乳がんは5年以上たっても再発することが多いです。ノルバデックスを5年飲んだあとに、さらにアリミデックスを3年から5年飲むことで再発率が下がることは臨床試験で証明されています。しかし、スイッチ投与を5年間以上行うことや、最初からアリミデックスを5年以上投与することの有効性については、臨床試験の結果はまだ出ておらず、証明されていません。したがって、アリミデックスを飲み続けたいのなら、ご自身の意思で行うことになります。

昔、ノルバデックスも5年投与と10年投与が比較されましたが、5年と10年で再発率の低下に差はなく、10年投与では副作用が増加し、5年投与が標準となったという経緯があります。

アリミデックスを長い期間、飲めば飲むほど骨粗しょう症のリスクは高くなります。現在よりも骨密度が減るようでしたら、ビスホスホネート製剤を併用しながら治療を続ける必要があります。リンパ節転移もなく、再発リスクもそれほど高くないようであり、一般的には5年内服終了時で治療を止めても問題ないと思われます。

アリミデックスとフェマーラは、直接比較する臨床試験(FACE試験)が行われていますがsuitti 、結果はまだ出ていません。アリミデックスのほうが早く認可されたこともあって、長期間使用した安全性データが多くあります。フェマーラはホルモンを抑える薬理的作用がアリミデックスよりも強いため、治療効果が高いかもしれないと言われています。ただし、アリミデックスを飲んだあと、フェマーラに切り換えるほどの根拠はありません。

また、フェマーラにも骨粗しょう症などの副作用があります。コレステロールの上昇や、心血管系の合併症がやや増えるという副作用も言われています。

(2009年12月号 がん相談/乳がん)

2012年8月8日水曜日

涼しくなったら楽になった

体調がイマイチだったのは、やっぱり暑さによる夏バテだった。 良かった。

朝7時

南 気温29℃、湿度43%

北 気温27℃、湿度50%

昼12時

南 気温32℃、湿度33%

北 気温29.5℃、湿度39%

湿度が低目になったので空気がサラサラしていて気持ち良い。

**************

すっごく昔のことなのに今でもキリキリするぐらいのダメージもあれば、ふっと思い出しはするものの思い出の1つとして消化されているダメージもある。

予測して準備

状況を客観的に把握

自覚して受け止める

対策を練る 又は時間の経過を待つ

朝7時

南 気温29℃、湿度43%

北 気温27℃、湿度50%

昼12時

南 気温32℃、湿度33%

北 気温29.5℃、湿度39%

湿度が低目になったので空気がサラサラしていて気持ち良い。

**************

すっごく昔のことなのに今でもキリキリするぐらいのダメージもあれば、ふっと思い出しはするものの思い出の1つとして消化されているダメージもある。

予測して準備

状況を客観的に把握

自覚して受け止める

対策を練る 又は時間の経過を待つ

2012年8月7日火曜日

切除か温存か

■乳房温存手術後に、乳房内再発しやすい患者さんの特徴が明らかに

ここ数年、大きな乳がんに対しては、術前化学療法でがんを小さくした後、乳房温存療法を行うことが増えてきました。術前化学療法後の乳房温存療法では、通常の乳房温存療法に比べて乳房内再発率がやや高いとされています。一方で、乳房内再発のリスクが非常に高い場合は、乳房温存療法を行わない方が治癒率は高くなるという考えがあります。そこで、私たちは、術前化学療法を受けた後、乳房温存療法を受けた患者さん375名のデータを分析して、どのような患者さんが、乳房内再発を多く起こしていたか調査しました。

その結果、4年間の乳房内再発率は4.4%でした。乳房内再発を起こしやすかった患者さんの特徴は、

(1)エストロゲンレセプター陰性

(2)化学療法後がん病巣が複数残存

―であることがわかりました。

つまり、この2つの項目によって、乳房温存手術が適切かどうかを予測できることがわかったのです。 (以上の結果は、米国で毎年開催されているサンアントニオ乳がんシンポジウムで2011年で発表され、さらに、米国の権威あるがん専門誌「Cancer」誌に掲載されました)

■乳がん手術後の肺転移では、肺病巣を切除することが適切かどうかを調査する研究

乳がん手術後に肺だけに転移した場合、その部分を切除する方が、治療効果は上がると考えられていました。しかし、多数の患者さんで検討された研究は、わずかしかありませんでした。

そこで私たちは、過去に乳がん手術を受けた後に肺転移し、肺転移病巣を切除した患者さん86名について、切除後の経過を診療記録から分析しました。

その結果、肺転移切除から5年後の生存率は67.1%と極めて良好でした。また、肺転移切除後の経過が良好であった患者さんの特徴は、

(1)乳がん手術から肺転移まで2年以上経っている

(2)肺転移の大きさが2cm以下と小さい

(3)肺転移を完全に切除できた

―でした。

この結果を踏まえて、乳がん手術後に肺転移した患者さんについて、切除する人としない人に分け、将来にわたって追跡調査して比較する、新しい研究を開始しました。 (この結果は、2011年のサンアントニオ乳がんシンポジウムで発表されました)

ここ数年、大きな乳がんに対しては、術前化学療法でがんを小さくした後、乳房温存療法を行うことが増えてきました。術前化学療法後の乳房温存療法では、通常の乳房温存療法に比べて乳房内再発率がやや高いとされています。一方で、乳房内再発のリスクが非常に高い場合は、乳房温存療法を行わない方が治癒率は高くなるという考えがあります。そこで、私たちは、術前化学療法を受けた後、乳房温存療法を受けた患者さん375名のデータを分析して、どのような患者さんが、乳房内再発を多く起こしていたか調査しました。

その結果、4年間の乳房内再発率は4.4%でした。乳房内再発を起こしやすかった患者さんの特徴は、

(1)エストロゲンレセプター陰性

(2)化学療法後がん病巣が複数残存

―であることがわかりました。

つまり、この2つの項目によって、乳房温存手術が適切かどうかを予測できることがわかったのです。 (以上の結果は、米国で毎年開催されているサンアントニオ乳がんシンポジウムで2011年で発表され、さらに、米国の権威あるがん専門誌「Cancer」誌に掲載されました)

■乳がん手術後の肺転移では、肺病巣を切除することが適切かどうかを調査する研究

乳がん手術後に肺だけに転移した場合、その部分を切除する方が、治療効果は上がると考えられていました。しかし、多数の患者さんで検討された研究は、わずかしかありませんでした。

そこで私たちは、過去に乳がん手術を受けた後に肺転移し、肺転移病巣を切除した患者さん86名について、切除後の経過を診療記録から分析しました。

その結果、肺転移切除から5年後の生存率は67.1%と極めて良好でした。また、肺転移切除後の経過が良好であった患者さんの特徴は、

(1)乳がん手術から肺転移まで2年以上経っている

(2)肺転移の大きさが2cm以下と小さい

(3)肺転移を完全に切除できた

―でした。

この結果を踏まえて、乳がん手術後に肺転移した患者さんについて、切除する人としない人に分け、将来にわたって追跡調査して比較する、新しい研究を開始しました。 (この結果は、2011年のサンアントニオ乳がんシンポジウムで発表されました)

手指のこわばりが2年で、

下記ブログを読むと、2年ほどで起床時の手指のこわばりがなくなったらしい。わたしも治るかも。生理が止まってほぼ1年だからあと1年・・・、人にもよるだろうけど1日でも早く治るといいな。

____________________________

「ホルモン治療の副作用に変化が 2012/08/06」 から抜粋メモ

昨日ふと気付いた。起床時の手のこわばりがなくなってる! 起きる時に体も痛くない!

健康の人のそれと違い、一気にゼロになるのだから、 ひどい更年期症状のオンパレードだったけど、 女性ホルモンがゼロになって、もうすぐ2年、 その状態に体が適応してきたんじゃないのかな~と思う。

そうなると、またリュープリンを2年で終わらせるか、 もう1年継続するか、また迷ってしまうのだが・・・

____________________________

「ホルモン治療の副作用に変化が 2012/08/06」 から抜粋メモ

昨日ふと気付いた。起床時の手のこわばりがなくなってる! 起きる時に体も痛くない!

健康の人のそれと違い、一気にゼロになるのだから、 ひどい更年期症状のオンパレードだったけど、 女性ホルモンがゼロになって、もうすぐ2年、 その状態に体が適応してきたんじゃないのかな~と思う。

そうなると、またリュープリンを2年で終わらせるか、 もう1年継続するか、また迷ってしまうのだが・・・

2012年8月1日水曜日

抗がん剤は早期再発をおさえる事が得意、ホルモン剤は晩期再発をおさえる事が得意

掲示板「チームオンコロジー」 掲載日時:2012/07/31より抜粋

私の知る限りで、「抗がん剤による」術後治療を行う場合は、術後3ヶ月以上経過した場合、再発率などに影響するなど、開始時期に関するデータが少しはあります。ただし、それも確定的な事ではありません。

それに対して「ホルモン療法による」術後治療について、何ヶ月以上経過した場合、効果に差が出るとかいうデータはない様に思います。

(もし、これをご覧の専門の方で、「あるよ」という方がいたらご教示いただけますと幸いです。)

これは、術後治療として、抗がん剤とホルモン剤の意味合いが大分違う事が影響していると思います。抗がん剤は、数年以内の早期再発をおさえる事が得意で、ホルモン剤は数年以上たった晩期再発をおさえる事が得意です。そういう意味では、ホルモン療法の開始を数ヶ月開始を遅くしただけで効果に差が出る様には思えません。また、正確に言うと話しが別になるかもしれませんが、抗がん剤治療とホルモン治療の両方を術後に行う場合、ホルモン療法は、約半年の抗癌剤治療後に開始します。そういう意味では、7ヶ月という時間はそれ程関係ないのではないかと思います。

質の高いデータのない(もしくは私が知らない)中での話しなので、私見が含まれてしまい申し訳ありませんが、少しでもご参考頂けましたら幸甚であります。

私の知る限りで、「抗がん剤による」術後治療を行う場合は、術後3ヶ月以上経過した場合、再発率などに影響するなど、開始時期に関するデータが少しはあります。ただし、それも確定的な事ではありません。

それに対して「ホルモン療法による」術後治療について、何ヶ月以上経過した場合、効果に差が出るとかいうデータはない様に思います。

(もし、これをご覧の専門の方で、「あるよ」という方がいたらご教示いただけますと幸いです。)

これは、術後治療として、抗がん剤とホルモン剤の意味合いが大分違う事が影響していると思います。抗がん剤は、数年以内の早期再発をおさえる事が得意で、ホルモン剤は数年以上たった晩期再発をおさえる事が得意です。そういう意味では、ホルモン療法の開始を数ヶ月開始を遅くしただけで効果に差が出る様には思えません。また、正確に言うと話しが別になるかもしれませんが、抗がん剤治療とホルモン治療の両方を術後に行う場合、ホルモン療法は、約半年の抗癌剤治療後に開始します。そういう意味では、7ヶ月という時間はそれ程関係ないのではないかと思います。

質の高いデータのない(もしくは私が知らない)中での話しなので、私見が含まれてしまい申し訳ありませんが、少しでもご参考頂けましたら幸甚であります。

2012年7月31日火曜日

CVポート留置に伴う合併症について

学会スペシャル:第10回日本臨床腫瘍学会学術集会 2012年7月26日~28日 大阪

2012. 7. 31

CVポートの累積使用可能率は化学療法より在宅中心静脈栄養が目的の場合に低下する可能性【臨床腫瘍学会2012】

皮下埋め込み型中心静脈ポート(CVポート)留置に伴う合併症について、500例を対象とする検討から、CVポート留置時の合併症は1.4%、留置後の合併症は8.6%に発現し、累積使用可能率は化学療法目的の場合と比較して在宅中心静脈栄養目的の場合に低下することが示された。7月26日から28日まで大阪市で開催された第10回日本臨床腫瘍学会学術集会で、名古屋第二赤十字病院一般消化器外科の坂本英至氏が発表した。

対象は、2007年から2011年までに同科でCVポートを留置した456人。ポート留置回数は計500ポートで、今回の検討は1回のポート留置を1例としてポート留置単位で行った。

CVポートの留置部位は、鎖骨下を基本として489例、鼠径部9例、上腕2例だった。ポートは「Orka CV Port Kit」が495例、「P-U CELSITE PORT」が5例に使用された。前者はカテーテル先端の逆流防止弁により、ヘパリンロックが不要である。後者はカテーテル内部にヘパリンコーティングがなされており、採血も可能である。

CVポートの主な留置目的は、化学療法(279例)と在宅中心静脈栄養(221例)だった。化学療法目的には、FOLFOXやFOLFIRIなどの在宅化学療法を目的とする症例と、末梢静脈の確保が困難になった症例が含まれた。患者1人当たりのポート留置回数は多くの患者で1回だったが、良性消化管疾患で在宅中心静脈栄養を行っている患者には5回と10回留置した症例が各1人含まれた。

ポート留置が必要となった原因疾患では悪性腫瘍が88%を占め、内訳は大腸癌が最も多く、胃癌、乳癌が次いだ。大腸癌では在宅化学療法、胃癌では在宅中心静脈栄養、乳癌では末梢静脈の確保が目的の多数を占めた。

留置時の合併症は計7例(1.4%)に発現し、気胸が6例(1.2%)、カテーテルの血管内迷入が1例(0.2%)だった。気胸で胸腔ドレナージが必要となったのは2例だった。

留置後の合併症は計43例(8.6%)に発現し、このうち38例でポートの抜去を要した。内訳では、感染が18例、カテーテルまたはポートの閉塞が10例と多数を占め、いずれも抜去または入れ替えを行った。また皮膚潰瘍・創し開の5例中4例で抜去を要した。ポートが皮下で回転した4例中、3例は用手的に整復された。その他、カテーテルを留置した静脈の血栓閉塞が3例、カテーテル先の目的血管からの逸脱が3例に発現した。

坂本氏が提示した症例のうち、50代前半の大腸癌の女性患者では、ポート留置後1カ月で注入不可となった。胸部X線写真を撮影すると、カテーテルが血管外に逸脱していた。立位になると乳房の尾部への移動に伴ってポートも移動し、カテーテル先端まで抜けてきており、pedunculate breastに伴う合併症であることがわかった。このような症例には、鎖骨下にできるだけ近い位置にポートを再留置し、乳房の異動による影響を避けることとした。

合併症によりCVポートが使用できなくなった時点をイベントとし、化学療法終了に伴うポート抜去や死亡例は打ち切りとして、全500例における累積使用可能率を計算すると、1年で90.7%、2年で81.2%、3年で75%となった。

1年、2年、3年の累積使用可能率を目的別にみると、化学療法目的ではそれぞれ96.0%、90.5%、82.7%だったのに対し、在宅中心静脈栄養目的では55.6%、34.8%、23.2%に低下していた。理由として、化学療法では2~3週に1回の使用であるのに対し、在宅中心静脈栄養目的では毎日使用するという使用頻度の違いに加え、患者または家族が取り扱うこと、全身状態が不良な場合が多いこと、易感染性や凝固異常が存在する可能性があることなどが影響すると考えられた。

2012. 7. 31

CVポートの累積使用可能率は化学療法より在宅中心静脈栄養が目的の場合に低下する可能性【臨床腫瘍学会2012】

皮下埋め込み型中心静脈ポート(CVポート)留置に伴う合併症について、500例を対象とする検討から、CVポート留置時の合併症は1.4%、留置後の合併症は8.6%に発現し、累積使用可能率は化学療法目的の場合と比較して在宅中心静脈栄養目的の場合に低下することが示された。7月26日から28日まで大阪市で開催された第10回日本臨床腫瘍学会学術集会で、名古屋第二赤十字病院一般消化器外科の坂本英至氏が発表した。

対象は、2007年から2011年までに同科でCVポートを留置した456人。ポート留置回数は計500ポートで、今回の検討は1回のポート留置を1例としてポート留置単位で行った。

CVポートの留置部位は、鎖骨下を基本として489例、鼠径部9例、上腕2例だった。ポートは「Orka CV Port Kit」が495例、「P-U CELSITE PORT」が5例に使用された。前者はカテーテル先端の逆流防止弁により、ヘパリンロックが不要である。後者はカテーテル内部にヘパリンコーティングがなされており、採血も可能である。

CVポートの主な留置目的は、化学療法(279例)と在宅中心静脈栄養(221例)だった。化学療法目的には、FOLFOXやFOLFIRIなどの在宅化学療法を目的とする症例と、末梢静脈の確保が困難になった症例が含まれた。患者1人当たりのポート留置回数は多くの患者で1回だったが、良性消化管疾患で在宅中心静脈栄養を行っている患者には5回と10回留置した症例が各1人含まれた。

ポート留置が必要となった原因疾患では悪性腫瘍が88%を占め、内訳は大腸癌が最も多く、胃癌、乳癌が次いだ。大腸癌では在宅化学療法、胃癌では在宅中心静脈栄養、乳癌では末梢静脈の確保が目的の多数を占めた。

留置時の合併症は計7例(1.4%)に発現し、気胸が6例(1.2%)、カテーテルの血管内迷入が1例(0.2%)だった。気胸で胸腔ドレナージが必要となったのは2例だった。

留置後の合併症は計43例(8.6%)に発現し、このうち38例でポートの抜去を要した。内訳では、感染が18例、カテーテルまたはポートの閉塞が10例と多数を占め、いずれも抜去または入れ替えを行った。また皮膚潰瘍・創し開の5例中4例で抜去を要した。ポートが皮下で回転した4例中、3例は用手的に整復された。その他、カテーテルを留置した静脈の血栓閉塞が3例、カテーテル先の目的血管からの逸脱が3例に発現した。

坂本氏が提示した症例のうち、50代前半の大腸癌の女性患者では、ポート留置後1カ月で注入不可となった。胸部X線写真を撮影すると、カテーテルが血管外に逸脱していた。立位になると乳房の尾部への移動に伴ってポートも移動し、カテーテル先端まで抜けてきており、pedunculate breastに伴う合併症であることがわかった。このような症例には、鎖骨下にできるだけ近い位置にポートを再留置し、乳房の異動による影響を避けることとした。

合併症によりCVポートが使用できなくなった時点をイベントとし、化学療法終了に伴うポート抜去や死亡例は打ち切りとして、全500例における累積使用可能率を計算すると、1年で90.7%、2年で81.2%、3年で75%となった。

1年、2年、3年の累積使用可能率を目的別にみると、化学療法目的ではそれぞれ96.0%、90.5%、82.7%だったのに対し、在宅中心静脈栄養目的では55.6%、34.8%、23.2%に低下していた。理由として、化学療法では2~3週に1回の使用であるのに対し、在宅中心静脈栄養目的では毎日使用するという使用頻度の違いに加え、患者または家族が取り扱うこと、全身状態が不良な場合が多いこと、易感染性や凝固異常が存在する可能性があることなどが影響すると考えられた。

2012年7月26日木曜日

朝の手指のこわばりと五十肩

朝の手指のこわばりって、やっぱり更年期障害なんだな。でもって、私と同じように、ホルモン治療の影響っぽい人がチラホラと・・・

_____________ ____________ __________

by 発言小町

▼朝のこわばり

2012年4月22日

二週間前から朝指がこわばっています。初めは一本が両方複数ある日もあれば、左手のみの日もといった感じ。変わらないのは、グーパーを3回すれば、あとはすっきりしている事です。その時腫れはありません。ただ、初めに痛かった左薬指は軽く曲げると痛い感じが残ったりします。また、左は二の腕など関節関係なしに凝り感が強いです。元々頚肩腕を患ったり、全身痛い病気になったりしましたが、大学病院でリウマチ・膠原病検査で異常なしだったので、痛み専門の病院で治しました。ただその時はこわばり感はなかったのですが、頚肩腕でもこわばる人は良くいると先生は言います。確かにそちらで治療してもらったり、鍼治療の次の日はすっきりしました。ただ継続はしてくれません。

ちなみに今はリウマチの検査しかしてませんが、陰性でした。同じようにリウマチではなく、朝のこわばりがあって治した方いますか?

▼ホルモン治療を辞めたら治まった

2012年4月22日

更年期障害かそれかむくみ?急激に体重が増えたりとかは?お年はおいくつですか?というのも私もまったく同じ症状が出て、調べてもリウマチなどの検査では異常なしと出たので。でもその時婦人科系の病気でホルモン治療をしていまして、副作用が更年期障害、むくみだったんですよね。ホルモン治療を辞めたらそれもすっかり治まったので、もしかしてそうかなと思いまして。▼リウマチなら左右対称にでる

2012年4月22日

手を使うお仕事でしょうか。もし更年期の女性なら女性ホルモン減少の影響かも。整形外科は受診されましたか。リウマチなら左右対象にでると思います。▼右肩が痛いときは右手のこわばりが強く

2012年4月22日

今50歳ですが、20年ほど前に娘を出産した後に急に指がこわばるようになりました。いろいろ病院にも行きましたが、リウマチ反応が出ず診断は確定しませんでした。ひどく痛みのある時もあり、泣きたいほどつらかったです。そんな状態が5年程続きましたがだんだん軽快していきました。朝起きた時のこわばりは今でもありますが、酷い時にくらべれば夢のように楽になりました。ただ3年ほど前から両肩が順番に五十肩にかかっていますが、右肩が痛いときは右手のこわばりが強く、そちらが治って左がいたくなったら左手がこわばっています。

私の場合はこんな風に治ってはいませんが楽にはなりました。トピ主さんもよくなられることを心から願っています。

▼油物を食べるようにしたら治りました

2012年4月22日

油物を食べるようにしたら治りました。そういえば病気をして、ずーと油物を控えた生活をしていました。人間に油は必要です。毎日ある程度摂取してください。自分でもびっくりしました。▼陰性のリウマチもある

2012年4月22日

リウマチ科の医師の講演を聴きました。たまにリウマチ反応が出ない、方もいらっしゃると。セカンドオピニオンでなないですが、もう一箇所別のリウマチ科の専門医に診てらってはどうでしょうか。そのときに前医での診断と血液検査の結果等を話して。紹介状をいただく方が確実ですが。▼こわばりが数分で終わる場合は更年期障害の可能性も

2012年4月23日

タイムリーです。私も最近朝の指のこわばりが続いてたところです。ネットで調べた所1時間以上こわばりが続くとリウマチ、数分で終わる場合は更年期障害の可能性も、と書いてありました。もしかしてそういう年代の方でしょうか?私はかろうじて30代ですが、色々と体に変化が出てきてるように思います。でも「朝のこわばり」と言う症状を知らなかった時は、寝ている時思いっきり手をぐーに握ってるのかな、とか自分の体の下に手を置いて寝てるのかなとか痺れだと思っていたんですよね・・・。治らなくても今の状態でも良いけれどこれ以上ひどくはなりたくないです。▼針灸、約一年くらいでキレイに治りました

2012年4月23日

数年前、起床時、指がごわごわ・・・、そのうちに肩関節周囲炎(いわゆる五十肩?)、他細かい不都合が色々あり 西洋医学ではなおりそうもなかったので遠方の鍼灸専門へ通い 約一年ぐらいかかりましたがキレイに治りました。▼トピ主です、このまま酷くならずに治りたいです

2012年4月23日

同じような経験の方が治ったりしてるのを聞いて安心しました。もちろん、このまま続いたり、悪化したら、早期治療が大切なので、セカンドオピニオンをするつもりです。私は40歳なので他の症状はありませんが、更年期も関係あるかもしれません。以前痛みに悩んだ時はこわばりはなかったものの、ホルモン治療後でした。また、中性脂肪が少ないです(油ものは食べてますが、たまらないタイプみたい)。仕事はPC作業なので、指は酷使しています。肩にまで影響が出てる人がいらっしゃるので、やはり頚肩腕からのこわばりは多いみたいですね。

このまま酷くならずに治りたいです。

2012年7月25日水曜日

毎日かぼちゃ

すくなかぼちゃを丸々1個もらったので、先週から毎朝食にかぼちゃを50~100gほど食べている。美味しい。ただ、ミカンと同じで、食べ過ぎると体が黄色くなるらしいので、食べ過ぎには気をつけないとな。

▼かぼちゃの健康効果

かぼちゃは緑黄色野菜に分類され、ビタミンE、β(ベータ)-カロチンが豊富に含まれることは有名である。 ビタミンEは「老化防止のビタミン」、「若返りのビタミン」と呼ばれ、しみやしわをできにくくする働きがある。このほか、のぼせ、肩こり、腰痛などの更年期の諸症状を和らげたり、血行不良による冷えを解消する作用もある。 β-カロチンは、ビタミンEと協調し、細胞の老化、がん化を防ぐ働きがある。また、皮膚・粘膜・目の網膜を健康に保つ作用のほか、風邪の予防、つまり免疫力を強化し細菌やウイルスから身体を守る働きがある。 さらにかぼちゃには、便秘を改善し大腸がん・糖尿病の予防効果がある食物繊維、体内に蓄積されたナトリウム(塩分)を排泄し、高血圧を防ぐ働きがあるカリウム、またビタミンB群・Cもバランス良く含んでいる。

かぼちゃの種子は近年、油として用いられている。かぼちゃの種は、実に負けないほど栄養価が高いといわれ注目されている。

▼皮やワタごととるのがベスト

かぼちゃの栄養成分は、皮や皮に近い部分、ワタに多く含まれています。とくにβ-カロテンは、果肉よりツタのほうが5倍も多いので、多少口当たりは悪くなりますが、ワタを少し残した状態で調理するのがおすすめです。また、皮はよく洗って、皮付きのまま使います。

▼かぼちゃ 100g で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。

ビタミンE 59%

レチノール(ビタミンA)当量 55%

ビタミンK 34%

ビタミンC 32%

食物繊維総量 24%

ビタミンB6 16%

葉酸 16%

カリウム 15%

パントテン酸 12%

ナイアシン 12%

銅 10%

他の栄養素は10%未満

▼かぼちゃの健康効果

かぼちゃは緑黄色野菜に分類され、ビタミンE、β(ベータ)-カロチンが豊富に含まれることは有名である。 ビタミンEは「老化防止のビタミン」、「若返りのビタミン」と呼ばれ、しみやしわをできにくくする働きがある。このほか、のぼせ、肩こり、腰痛などの更年期の諸症状を和らげたり、血行不良による冷えを解消する作用もある。 β-カロチンは、ビタミンEと協調し、細胞の老化、がん化を防ぐ働きがある。また、皮膚・粘膜・目の網膜を健康に保つ作用のほか、風邪の予防、つまり免疫力を強化し細菌やウイルスから身体を守る働きがある。 さらにかぼちゃには、便秘を改善し大腸がん・糖尿病の予防効果がある食物繊維、体内に蓄積されたナトリウム(塩分)を排泄し、高血圧を防ぐ働きがあるカリウム、またビタミンB群・Cもバランス良く含んでいる。

かぼちゃの種子は近年、油として用いられている。かぼちゃの種は、実に負けないほど栄養価が高いといわれ注目されている。

▼皮やワタごととるのがベスト

かぼちゃの栄養成分は、皮や皮に近い部分、ワタに多く含まれています。とくにβ-カロテンは、果肉よりツタのほうが5倍も多いので、多少口当たりは悪くなりますが、ワタを少し残した状態で調理するのがおすすめです。また、皮はよく洗って、皮付きのまま使います。

▼かぼちゃ 100g で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。

ビタミンE 59%

レチノール(ビタミンA)当量 55%

ビタミンK 34%

ビタミンC 32%

食物繊維総量 24%

ビタミンB6 16%

葉酸 16%

カリウム 15%

パントテン酸 12%

ナイアシン 12%

銅 10%

他の栄養素は10%未満

ヨーグルトと腸内環境

今まで食べていたブルガリスク菌とサーモフィルス菌だけでなく、ビフィズス菌(*1)、カゼイ菌、アシドフィルス菌、それにカルシウムの吸収を助けるビタミンD(*2)が加えてあり、かつ乳脂肪分をカット(*3)しているプロバイオティクス・ヨーグルトに乗り換えて40日。

腸内環境が向上していると思って間違いない! つまりは、免疫力がアップしたはずだ!! NK細胞にがんをやっつけてもらいたい!!!(笑)

下記のような記事もあるから、腸内環境を気にするなら普通のプレーンヨーグルトではあまり効果が望めないのかもしれないな。

▽ヨーグルトに効果なし? 双子の検討で腸内細菌に差なし 米研究 2011年12月6日

一般にヨーグルトは、腸内細菌に作用し腸内環境を整えることで、下痢や便秘に効くのだと信じられてきた。しかし、ヨーグルトの有効性は、どこまで科学的に証明されているのだろうか。実は、腸内環境を作る主役である腸内細菌の多様性や腸内環境の個人差、腸内環境に影響を与えるさまざまな要因などによって、厳密に管理された実験を行うことはこれまでとても難しかったのだという。

McNulty氏らは、この困難な課題に対処するため、人間に対する検討では一卵性双生児を、マウスを使った実験では無菌マウスを用いて、ヨーグルトが腸内細菌に及ぼす影響を調べた。

具体的には、成人女性の一卵性の双子7組の一方に対し、5種類の乳酸菌を含む市販のヨーグルトを1日2回、7週間にわたって食べるよう指示し、もう一方にはヨーグルトを食べないよう求めた。その間と前後4週間、定期的に採取した大便に含まれる腸内細菌の種類や、どのような遺伝子が細菌の中で活性化されているのかを検討した結果、驚いたことに、腸内細菌の種類やその比率、活性化している遺伝子の種類や量比、いずれもヨーグルト摂取の有無による違いは双子の間に認められなかったという。

*1 すべてのヨーグルトにビフィズス菌が入っているわけではない。前のには入っていなかった。一日に食べるヨーグルトの量を70gほどから150gほどに増やして10日間。以前から排便はほぼ毎日あったけど、食べる量を増やしてから、より規則正しくなおかつ便の嵩が増えちょっと柔らかくなった。菌が生きて腸まで届くプロバイオティクス、、、私の身体に今の菌が合っているのだろう。

*2 女性ホルモンを抑制すると骨のカルシウム不足が起こるので、カルシウムを意識して摂りたいと思っている。

*3 ヨーグルトの食べすぎでコレステロール値がアップした、というブログを読んだ事があるので、脂肪カットを選んだ。ホルモン陽性乳がんの私にとって、太るのは御法度だから。

腸内環境が向上していると思って間違いない! つまりは、免疫力がアップしたはずだ!! NK細胞にがんをやっつけてもらいたい!!!(笑)

下記のような記事もあるから、腸内環境を気にするなら普通のプレーンヨーグルトではあまり効果が望めないのかもしれないな。

▽ヨーグルトに効果なし? 双子の検討で腸内細菌に差なし 米研究 2011年12月6日

一般にヨーグルトは、腸内細菌に作用し腸内環境を整えることで、下痢や便秘に効くのだと信じられてきた。しかし、ヨーグルトの有効性は、どこまで科学的に証明されているのだろうか。実は、腸内環境を作る主役である腸内細菌の多様性や腸内環境の個人差、腸内環境に影響を与えるさまざまな要因などによって、厳密に管理された実験を行うことはこれまでとても難しかったのだという。

McNulty氏らは、この困難な課題に対処するため、人間に対する検討では一卵性双生児を、マウスを使った実験では無菌マウスを用いて、ヨーグルトが腸内細菌に及ぼす影響を調べた。

具体的には、成人女性の一卵性の双子7組の一方に対し、5種類の乳酸菌を含む市販のヨーグルトを1日2回、7週間にわたって食べるよう指示し、もう一方にはヨーグルトを食べないよう求めた。その間と前後4週間、定期的に採取した大便に含まれる腸内細菌の種類や、どのような遺伝子が細菌の中で活性化されているのかを検討した結果、驚いたことに、腸内細菌の種類やその比率、活性化している遺伝子の種類や量比、いずれもヨーグルト摂取の有無による違いは双子の間に認められなかったという。

2012年7月23日月曜日

青じその栄養

暑いので、青じそ(+梅干+胡麻)を混ぜ込んだサッパリ御飯をよく食べる。で、青じその栄養や効用が気になったのでググって見た。私の場合は一度に2、3枚しか食べないから、栄養や効用に期待するというより、風味付け程度と思えば良さそうだ。

▼5g (約10枚)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。

ビタミンK 53%

レチノール当量 7%

マンガン 3%

ビタミンE 2%

葉酸 2%

食物繊維総量 2%

カルシウム 2%

他の栄養素は2%未満

▼生体内でのビタミンKの主な作用

血液凝固(止血)作用、骨へのカルシウムの定着作用。通常の食生活で充分に摂取され、また、腸内細菌叢による供給もあるため、欠乏症に陥ることはほとんど無い。

▼5g (約10枚)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。

ビタミンK 53%

レチノール当量 7%

マンガン 3%

ビタミンE 2%

葉酸 2%

食物繊維総量 2%

カルシウム 2%

他の栄養素は2%未満

▼生体内でのビタミンKの主な作用

血液凝固(止血)作用、骨へのカルシウムの定着作用。通常の食生活で充分に摂取され、また、腸内細菌叢による供給もあるため、欠乏症に陥ることはほとんど無い。

2012年7月21日土曜日

2012年7月20日金曜日

ホルモン療法、5年 or 10年

by 2ch

551 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/19(木)

もうすぐタスオミン服用が終わる。5年は長かった・・ 。担当医いわく「5年でやめる人もいれば10年続けたいという人もいる。 その人の副作用や金銭的なこと、その他いろんな事情でみなさん決めてるけどあなた、どうする?」って言われた。 リュープリンは2年で終了後、半年で生理が復活、以後継続してあります。 今、48歳、年齢的にも微妙なんだよね・・・ 看護師に相談するも「ほんと、むずかしい選択だよね・・よく考えて」 副作用はさほどないのだけど、毛髪の減少著しく。 生理があるのでホルモンの影響はあまりないのかもしれないけど、薬のせいだと思ってる。 みなさん、どんなふうに決めましたか?

552 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/19(木)

551さんと術期が同じかも。いま45歳だから後3年… アゴニストは5月で終了しましたがまだ生理はきてないです。 私の主治医はバリバリの標準治療派だから勧めないだろうなあ。 3か月おきの通院や、血液検査、子宮体がんリスクとか。 グレードやKiなどとからめて考えるしかないのかなあ。 すみません、答えになってなくて。

567 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/20(金)

>>551です。レスくださった方ありがとう。 ちなみに私はステージⅡb、グレード3、Her2(-)、腫瘍の大きさは2.6cm、転移なしでで抗がん剤治療はしてません。 抗がん剤もするかしないかで相当迷いましたが、再発率は数パーセントの差(当時)と言われ結局止めました。 今もこの選択が合ってたのかどうかはまだまだわかりません。 答えは結局10年以上経たないとなにもわからないということですよね・・

551 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/19(木)

もうすぐタスオミン服用が終わる。5年は長かった・・ 。担当医いわく「5年でやめる人もいれば10年続けたいという人もいる。 その人の副作用や金銭的なこと、その他いろんな事情でみなさん決めてるけどあなた、どうする?」って言われた。 リュープリンは2年で終了後、半年で生理が復活、以後継続してあります。 今、48歳、年齢的にも微妙なんだよね・・・ 看護師に相談するも「ほんと、むずかしい選択だよね・・よく考えて」 副作用はさほどないのだけど、毛髪の減少著しく。 生理があるのでホルモンの影響はあまりないのかもしれないけど、薬のせいだと思ってる。 みなさん、どんなふうに決めましたか?

552 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/19(木)

551さんと術期が同じかも。いま45歳だから後3年… アゴニストは5月で終了しましたがまだ生理はきてないです。 私の主治医はバリバリの標準治療派だから勧めないだろうなあ。 3か月おきの通院や、血液検査、子宮体がんリスクとか。 グレードやKiなどとからめて考えるしかないのかなあ。 すみません、答えになってなくて。

567 名前:がんと闘う名無しさん 投稿日:2012/07/20(金)

>>551です。レスくださった方ありがとう。 ちなみに私はステージⅡb、グレード3、Her2(-)、腫瘍の大きさは2.6cm、転移なしでで抗がん剤治療はしてません。 抗がん剤もするかしないかで相当迷いましたが、再発率は数パーセントの差(当時)と言われ結局止めました。 今もこの選択が合ってたのかどうかはまだまだわかりません。 答えは結局10年以上経たないとなにもわからないということですよね・・

登録:

コメント (Atom)